«Хлеб и вода — наша еда», что и как ели в русских деревнях в конце XIX века

Сегодня мы можем отправиться в супермаркет или на рынок и выбрать любые продукты по своему вкусу и желанию. Совсем иначе обстояли дела в крестьянских семьях XIX столетия — там меню определялось особенностями натурального хозяйства. Другими словами, в российских деревнях ели то, что сами вырастили, и пища была простой и требующей минимум времени на приготовление.

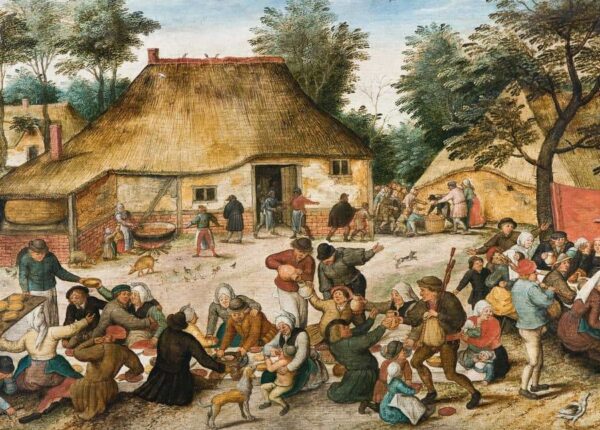

В русских деревнях позапрошлого века у хозяек не было времени баловать домочадцев разносолами, поэтому еда была довольно простой и грубой. Женщины были вынужденно консервативны в выборе продуктов и технологий их приготовления и лишь по праздничным дням на столе появлялось некое подобие разнообразия.

Следует особо отметить и отсутствие любых кулинарных экспериментов на кухне — народ тогда был непритязателен в еде и малейшие изыски воспринимались как баловство. Поговорка «Щи да каша — пища наша» точно отображала повседневный рацион деревенских жителей.

В Орловской губернии повседневной пищей как в бедных, так и в богатых семьях, считалось «варево», то есть щи или суп. В скоромные дни это блюдо приправлялось свиным салом или внутренним свиным жиром — «затолокой», а в постные для этого использовалось конопляное масло.

В Петровский пост у орловских крестьян наибольшим спросом пользовалась тюря из хлеба, масла и воды — «мура». Праздничные блюда отличались от повседневных лишь тем, что их лучше приправляли, например, в «варево» добавляли мясо, а кашу готовили не на воде, а на молоке.

Особым деликатесом в крестьянских домах второй половины XIX столетия считался жареный картофель с мясом. В большие церковные праздники иногда баловали себя студнем — холодцом, сваренным из костей и потрохов. При этом стоит отметить, что мясо не было постоянным компонентом крестьянского рациона.

Российский экономист Николай Бржевский отмечал, что крестьянская пища почти никогда не удовлетворяла потребности организма как в качественном, так и в количественном отношении. Другими словами, недоедание было обычным явлением в деревнях Российской империи.

Большой редкостью был на столе и пшеничный хлеб. В экономической работе «Статистический очерк хозяйственного положения крестьян Орловской и Тульской губерний» (1902) М. Кашкарова отмечалось, что в сельской местности пшеничная мука практически не встречалась, а изделия из нее в виде калачей и булок обычно привозились в виде гостинцев из города или с ярмарки.

На вопрос о белом хлебе, заданный в деревенских семьях, Кашкаров чаще всего получал один ответ: «Белый хлеб — для белого тела». Известно, что в конце XIX века в Тамбовской губернии соотношение потребляемых видов хлеба выглядело таким образом: мука ржаная — 81,2%, мука пшеничная — 2,3%, крупы — 16,3%.

Если говорить о крупах, то в той же Тамбовской губернии наибольшей популярностью пользовалось просо. Из него варили кулиш, который заправляли свиным салом. В постные щи добавляли растительное масло, а в скоромные — молоко или сметану. Главными овощными культурами считались капуста и картофель.

В русских деревнях того времени редко можно было встретить морковь, свеклу и другие распространенные сегодня корнеплоды. Что касается огурцов, то их в тамбовских деревнях начали выращивать уже при советской власти. Помидоры появились позже всего — в 30-х годах XX века. Зато популярны были у крестьян бобовые: горох, фасоль и чечевица.

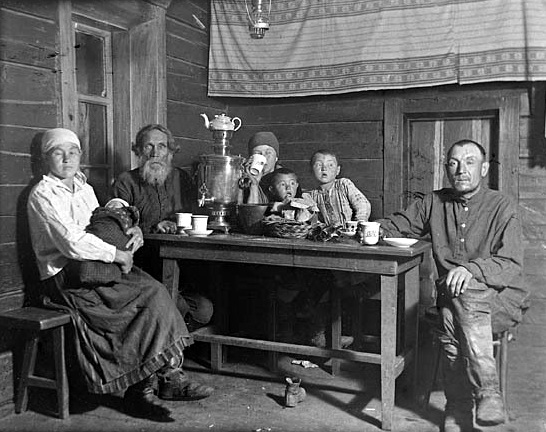

Наиболее популярным напитком у крестьян была обычная вода, а в летнюю жару готовили квас. В черноземной полосе России во второй половине XIX века не было принято пить чай и этот напиток употребляли, в основном, как лекарство, заваривая при простуде в печи в глиняном горшке.

Режим питания в крестьянских семьях был прост. Утром все подкреплялись тем, что оставалось с вечера: водой и хлебом, печеным картофелем, другими остатками. Завтрак приходился на 9-10 часов утра и обычно включал в себя варево и картофель.

Между 12 и 2 часами дня все садились обедать и нередко к столу подавалось то же варево, что и на завтрак. За обедом следовал полдник, в который, чаще всего, ели просто хлеб с солью. Ужин в деревнях бывал не позднее 9 часов вечера, а в зимнее время, когда рано темнело, он мог быть и гораздо раньше.

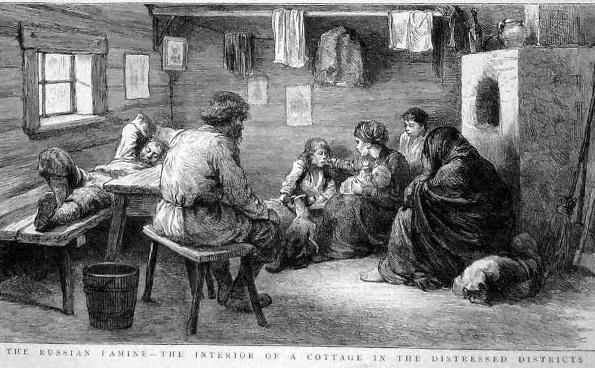

Так как продовольственные запасы в деревенских семьях были крайне ограниченными, то за каждым неурожаем следовал голод. В такие периоды потребление пищи всеми членами семьи сводилось к минимуму. Чтобы выжить, крестьянам приходилось резать скот, употреблять в пищу семенной материал, продавать или менять на еду инвентарь.

В голодное время в деревнях Российской империи готовили хлеб из гречихи, ячменя или ржаной муки с мякиной (отбросом, получающимся при молотьбе хозяйственных растений). Русский писатель и общественный деятель К. Арсеньев в 1892 году посетил охваченные голодом села Моршанского уезда Тамбовской губернии и так описал увиденное в «Вестнике Европы»:

Голод мог прийти в любой год, что вызвало в крестьянских семьях появление определенной традиции выживания. Об особенностях питания в экстремальных условиях лучше всего расскажет вот этот отрывок из экономического отчета того времени:

Несмотря на то, что эти строки были написаны во время голода 1919–1921 годов, со времен Российской империи мало что изменилось и в крестьянских семьях выживали так же, как и 50 или даже 100 лет назад. Если был картофель, то его варили и заправляли тертой свеклой, лебедой или поджаренными ржаными зернами.

Хлеб в голодные времена пекли исключительно с примесями, в качестве которых использовали картофельную или свекольную ботву, лебеду, мякину или даже самую обычную траву. Но даже когда все было относительно благополучно и голод не преследовал российских крестьян, назвать их питание полноценным нельзя было даже с натяжкой.

В европейской части России в первые годы XX столетия на одного взрослого едока, который много и тяжело работал, приходилось всего 4500 Ккал в день и 84,7% из них были растительного происхождения. 62,9% приходилось на хлеб и лишь 15,3% калорий относились к животным белкам. Сахара на человека в месяц приходилось менее фунта (435 грамм), а растительного масла еще меньше — всего полфунта.

Проведенное на рубеже столетий Этнографическим обществом исследование показало, что потребление мяса в европейской части России составляло примерно 20 фунтов в год на человека в обычной крестьянской семье и 1,5 пуда в зажиточной. Еще в 1921–1927 годах пища тамбовских крестьян на 90-95% была растительной, а мяса употребляли 10-20 фунтов в год на одного взрослого человека.

В деревнях относительно сытый период длился от Покрова до святок, а за ним шел полуголодный весенне-летний промежуток времени. Следует особо упомянуть и то, что на характер питания серьезно влиял и церковный календарь. Что касается бедных и зажиточных семей, то отличие в их питании выражалось не в качественном, а в количественном показателе — богатые просто ели чаще и больше.

Смотрите также:

Как крестьяне отказывались пить, или Трезвеннические бунты в России в 1858–1860 годах,

Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского,

Уникальные фотографии русских красавиц в народных костюмах дореволюционной России

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Зарубежные афиши к советским фильмам, балансирующие на грани гениальности и безумия

Зарубежные афиши к советским фильмам, балансирующие на грани гениальности и безумия

14 незаслуженно незамеченных историей фотографий, которые стоит увидеть

14 незаслуженно незамеченных историей фотографий, которые стоит увидеть

Бросил авокадо ради кокаина: история Эль Менчо — самого неуловимого наркобарона Мексики, к ...

Бросил авокадо ради кокаина: история Эль Менчо — самого неуловимого наркобарона Мексики, к ...

"Я спал в коробках с бездомными": как фотограф Ян Сын У снимал запретную Японию

"Я спал в коробках с бездомными": как фотограф Ян Сын У снимал запретную Японию

Три Иисуса в одной палате: жестокий эксперимент доктора Милтона Рокича

Три Иисуса в одной палате: жестокий эксперимент доктора Милтона Рокича

Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Почему фильм "Калина красная" возмутил воров в законе

Почему фильм "Калина красная" возмутил воров в законе

29 самых отвратительных и нелепых статуй со всего света

29 самых отвратительных и нелепых статуй со всего света

Хочу в тюрьму в Норвегии: райский уголок для заключенных

Хочу в тюрьму в Норвегии: райский уголок для заключенных

Существовала ли на самом деле Шамаханская царица из "Сказки о золотом петушке" Пушкина

Существовала ли на самом деле Шамаханская царица из "Сказки о золотом петушке" Пушкина