Меценатка-монстр Ольга Брискорн, или Как помещица стала убийцей сотен крепостных

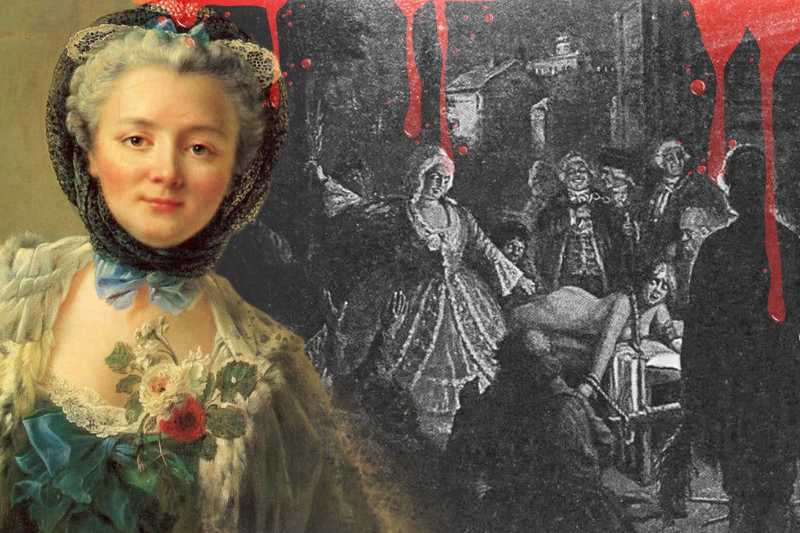

В истории России есть имена, которые вызывают дрожь. Одно из них — Ольга Брискорн, прозванная «Курской Салтычихой». Эта женщина, жившая в XIX веке, прославилась не только богатством и светскими манерами, но и ужасающей жестокостью. Кто она — помещица, меценатка или хладнокровная садистка? Давайте разберемся в ее мрачной истории.

Нежный цветок на публике, монстр в крепостными

В XVIII веке в Российской империи знатная женщина считалась созданием воздушным и ранимым. Было модно падать в обмороки и носить с собой ароматические соли, чтобы приводить себя их запахом в чувство. В то же время крепостной строй, превращавший крепостных в личные вещи помещиков, растлевал их умы и души.

К насилию над безответными простолюдинами тяготели не только помещики-мужчины, но и женщины. Нежная и трепетная в высшем обществе дама в своей усадьбе могла вести себя как кровожадный маньяк. Конечно, самым известным примером остается Дарья Салтыкова, замучившая до смерти десятки крепостных. К сожалению, история знает и других помещиц-злодейок.

Исторические хроники сохранили имена многих жестоких дворянок. Среди них — Анна Шелешпанская, известная как «Чухломская Салтычиха», которая собственноручно убила 15 человек. Есть записи о княгине Козоловской, получавшей удовольствие от пыток, и о помещице Стоцкой, сосланной в Сибирь за свои злодеяния. А вот помещица-садистка Ольга Брискорн может уверенно претендовать на второе место по количеству убийств, после Салтычихи.

Завидная невеста

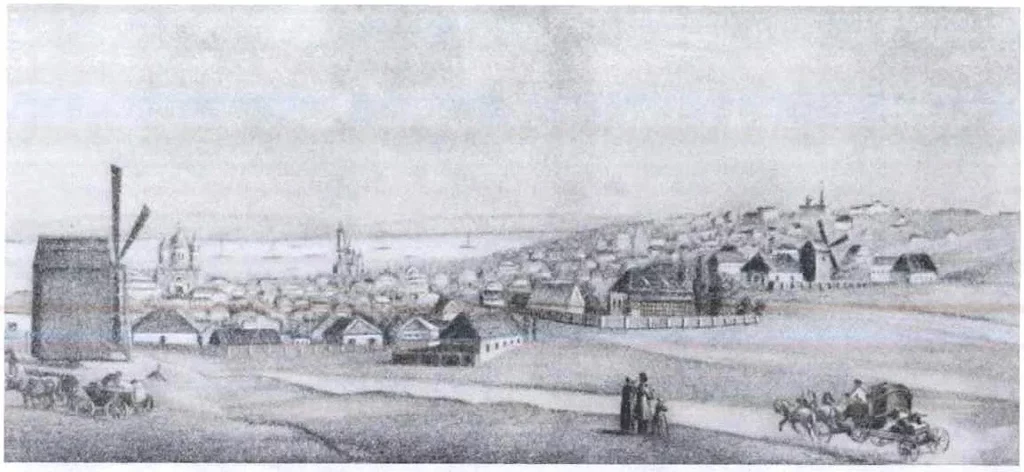

Ольга Константиновна Маврогени родилась в 1776 году в семье бывшего соратника Потемкина. Ее отец, Константин Иванович Маврогени, происходил из бессарабских бояр и за годы службы нажил немалое состояние на соляных промыслах в Крыму. Благодаря этому Ольга росла в богатстве и считалась желанной невестой. К тому же она отличалась красотой. Увы, ее портретов не сохранилось.

Ольга Мавроени могла похвастаться шикарным приданым: огромные земельные наделы, несколько сотен душ крепостных, дома и 56 тысяч рублей — огромные деньги по тем временам. В 1793 году, когда Ольге было 17 лет, Константин Мавроени выдал свою любимую дочь замуж за предводителя дворянства, 32-летнего Анания Герасимовича Струкова. Господин Струков был богатейшим человеком Екатеринославской губернии.

После замужества Ольга стала одной из самых влиятельных дам и законодательниц мод в Екатеринославе. Супруги жили дружно и счастливо. В семье родились два сына, а позже — дочь. Местное общество уважало Ольгу и отмечало ее начитанность, веселый нрав и остроумие. Она увлекалась театром и живописью. Благодаря ее стараниям в 1806 году в Екатеринославе открылся первый театр.

Второй брак и переезд в Петербург

В 1807 году 31-летняя Ольга Струкова неожиданно овдовела. Женщина решила перебраться в Петербург, чтобы быть в центре светской жизни и дать своим сыновьям хорошее столичное образование.

В Петербурге Ольга сразу столкнулась с судебными разбирательствами. У нее возник земельный спор с Федором Ивановичем Брискорном, сыном придворного аптекаря, который благодаря своему уму сделал головокружительную карьеру при дворе и дослужился до сенатора и дипломата. Увидев молодую богатую вдову, Брискорн быстро нашел выход из ситуации с судебными тяжбами — он предложил Ольге руку и сердце. Вряд ли дипломат тогда мог представить, как его будущая жена потом прославит фамилию Брискорн…

Ольга дала согласие на брак. Всего через несколько месяцев после кончины первого супруга она вышла замуж снова и взяла фамилию мужа — Брискорн. Неизвестно, был ли второй брак Ольги счастливым, но за время супружеской жизни Ольга родила двух девочек. Как писал Николай Иванович Греч, которому довелось побывать в гостях у четы Брискорн:

Деловая барыня

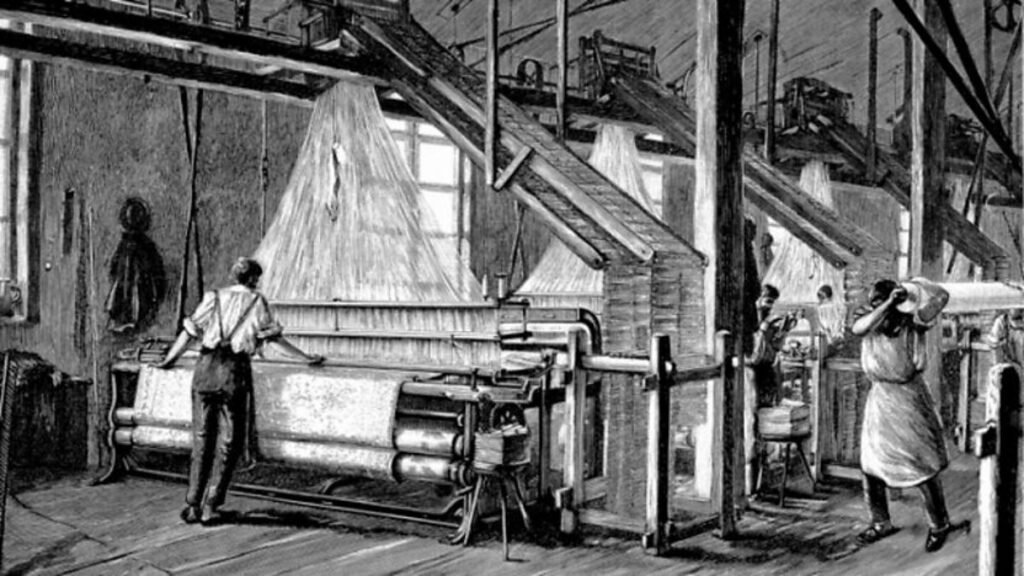

Федор Максимович Брискорн часто пропадал в столице, занятый государственными делами. Ольга, как и в первом браке, фактически управляла семьей. Она была деловой помещицей с железной хваткой, владевшей огромными имениями в Курской, Екатеринославской и Санкт-Петербургской губерниях. Самостоятельно покупала недвижимость, деревни и села, расширяла владения, строила фабрики. При этом характер ее отличался властностью и жесткостью.

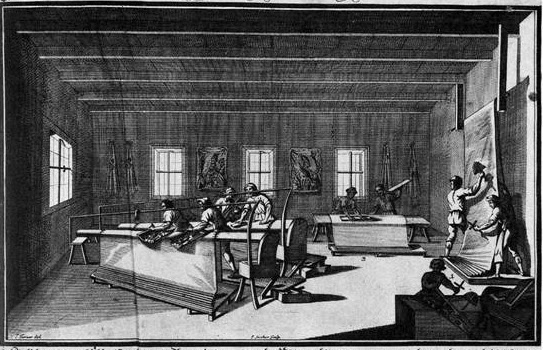

В 1809 году Ольга купила у принца Карла Бирона несколько деревень в Курской губернии: Прилепы, Дубовицы, Обжи и Клевень. В крупнейшей из них, Прилепах, она построила роскошное поместье, а неподалеку основала суконную фабрику. Техническое оснащение предприятия было передовым: не жалея средств, помещица закупила за границей современные ткацкие станки. Их приводила в движение паровая машина, которых в то время насчитывалось в Российской империи не более десяти.

Суконная фабрика в Прилепах: ад на земле

Более пяти тысяч крепостных крестьян новая хозяйка перевела с оброка на барщину. Отныне вместо выплат деньгами или продуктами они были обязаны отрабатывать повинность. Неудивительно, что и без того убогие хозяйства этих людей пришли в упадок. Крестьяне начали голодать, а некоторые из них и вовсе были вынуждены бросить дома и жить на фабрике.

Люди спали на соломенных подстилках прямо на полу, питаясь чем придется. Работали без выходных — как на фабрике, так и в полях. На фабрике выдавали еду, но порции были крайне скудными. До наших дней сохранились сведения о дневном рационе каждого работника: хлеб со жмыхом, постные щи, ложка каши и червивое мясо — всего 7–8 фунтов на всех, что составляло около 8 граммов на человека. Причем каждый день после еды людей обыскивали, чтобы они не уносили хлеб домой своим родным.

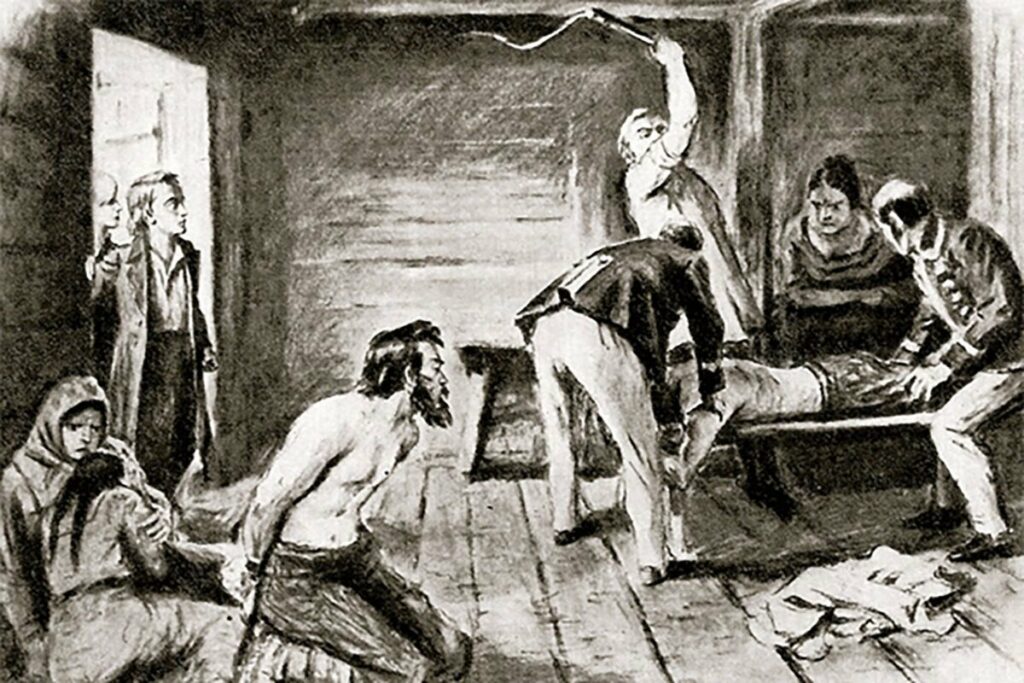

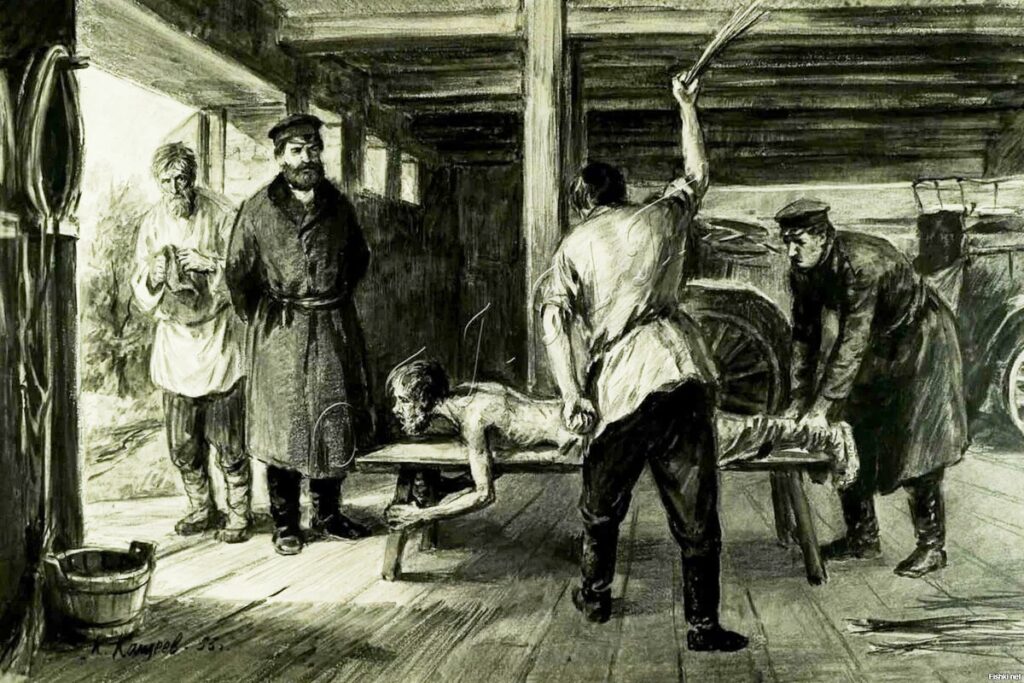

За малейшую провинность, а часто и без причины, работников избивали кнутами и палками. Рабочий день длился 15 часов. Люди запирались и морились голодом, заставляли работать в церковные праздники и выходные дни. Из 392 крепостных на суконной фабрике трудились 91 ребенок в возрасте от 7 до 15 лет. На другом предприятии помещицы, кирпичном заводе, тоже работали дети и женщины. У беременных из-за тяжелой нагрузки случались выкидыши.

Тем временем производство и сельское хозяйство приносили Ольге Брискорн солидную прибыль. Большую часть времени она проводила в Петербурге, посещая балы и занималаясь детьми. Но все менялось, когда барыня приезжала в Прилепы. Там жестокая помещица придиралась ко всем вокруг, без устали наказывала крестьян и обирала их до нитки. Крепостные ее ходили тощие и бледные, а их одежда выглядела как нищенские лохмотья.

Двойная жизнь «Курской Салтычихи»

Одна из богатейших женщин страны платила работникам мизерное жалование всего дважды в год. Но даже из этих крох помещица вычитала деньги за ежедневную миску пустых щей и каши без мяса. Тех, кто осмеливался протестовать, ждали жестокие наказания. Помещица лично била крестьян, часто по голове, а беглецов заковывала в кандалы и «железные рога» — устрашающее приспособление, которое наводило ужас. Масштаб трагедии становится очевиден из статистики, которую вел управляющий: только с 1820 по 1822 год на фабриках и в деревнях умерло 121 человек, а еще 300, потеряв надежду, сбежали.

Удивительно, но в Санкт-Петербурге Ольгу Брискорн знали совсем другой. Там она слыла милой женщиной, щедрым меценатом и покровительницей искусств. Ольга была желанной гостьей в лучших домах Петербург и Москвы. В столице барыня всегда подавала милостыню нищим, жертвовала деньги на храмы и помогала беднякам. В ее столичном доме на Галерной улице даже жил Александр Пушкин с женой в 1831–1832 годах. Могла ли семья поэта подозревать, что их кватирная хозяйка — садистка, прозванная «Курской Салтычихой»?

Эта двойная жизнь поражала современников. В Курской губернии крестьяне боялись ее как огня, а в столичном Петербурге считали благотворительницей. Но правда все же всплыла.

Расследование и отсутствие наказания

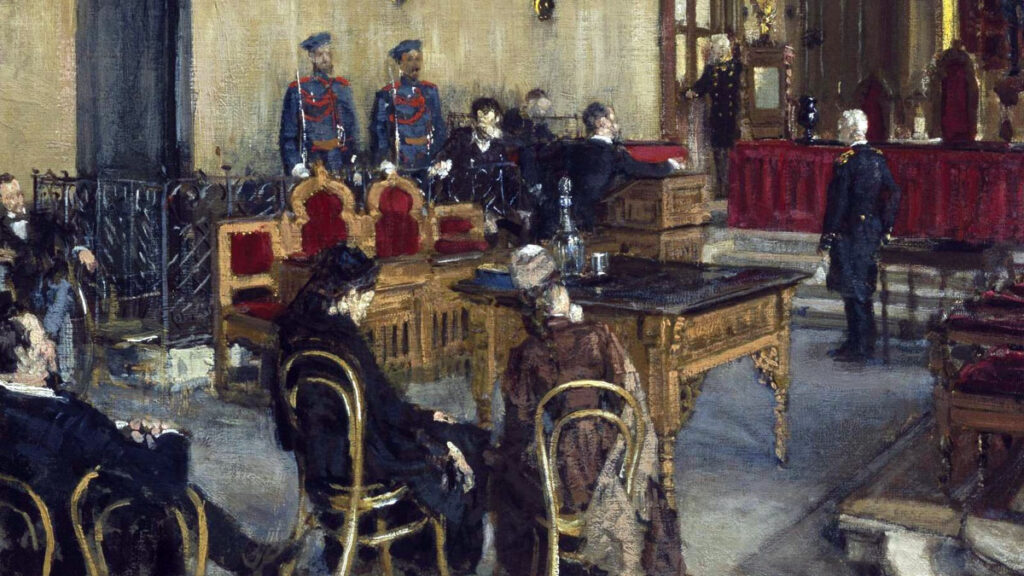

В 1822 году крестьяне Дмитриевского уезда Курской губернии решились на отчаянный шаг — они написали жалобу императору Александру I. Жалобы дошли до графа Аракчеева, и фабрику посетили следователи. Расследование, начавшееся в 1822 году, было тайным и длилось в течение трех лет. Следствие выявило случаи жестоких избиений, а также были обнаружены массовые могилы с погибшими крестьянами. Ольга Брискорн была признана виновной в убийстве 128 человек, но не понесла по сути никакого наказания.

Единственным последствием ее жестоких деяний стало то, что ее имение в Прилепах и находящаяся там суконная фабрика были взяты под опеку государства, а саму Ольгу отстранили от управления. Никакого тюремного заключения или публичного позора не последовало. Положение и связи «Курской Салтычихи» спасли ее от серьезных последствий. Возможно, сыграло роль и то, что отец ее мужа был придворным аптекарем при Павле I.

Пока шло следствие, Ольга Брискорн снова овдовела: в 1824 году по неизвестным причинам отошел в мир иной Федор Иванович. В это время также выяснились факты жульничества Ольги с продукцией суконной фабрики, причем все аферы Ольга производила самостоятельно, без участия мужа или других членов семьи.

Напускная набожность и финал жизни

После смерти мужа в 1824 году Ольга Брискорн построила три церкви — в Прилепах, Вышетарасовке и деревне Пятая Гора. Некоторые считают, что так она пыталась искупить свои грехи. Храм в Пятой Горе, построенный над могилой мужа, сохранился до наших дней, хотя и находится в полуразрушенном состоянии. Два других были уничтожены в советское время.

В голове не укладывается тот факт, что настолько религиозная женщина даже не хоронила по-христиански многих крепостных, которые не выдержали голода и тяжелейшего труда. Как выяснилось, лишь 74 человека были отпеты и похоронены священником, тела остальных 54 крестьян просто были зарыты в ямы без гробов.

«Курская Салтычиха» прожила долгую и безбедную жизнь и умерла в 1836 году от инсульта, оставив детям огромное наследство: 110 тысяч рублей, три тысячи душ и множество имений. Почти до самой смерти Ольга Брискорн лично инспектировала свои фабрики, назначала количество ударов палками и с наслаждением наблюдала за расправами, сидя в удобном кресле. Точное количество ее жертв неизвестно. Возможно, она заткнула бы за пояс и Дарью Салтыкову. История Ольги Брискорн осталась в памяти как пример чудовищной жестокости, скрытой за маской набожности.

Почему Ольга Брискорн стала «Курской Салтычихой»?

История Ольги Брискорн заставляет задуматься: что толкало ее на такие зверства? Была ли это жажда власти, алчность или нечто более мрачное? В отличие от Дарьи Салтыковой, «Салтычихи» XVIII века, Ольга действовала в более «просвещенное» время, но ее поступки оказались не менее ужасающими. Может, дело в безнаказанности, которую давало крепостное право? Или в характере Ольги было нечто, что проявилось только во власти над бесправными крестьянами?

Ольга Брискорн остается одной из самых противоречивых фигур русской истории. Ее жизнь — это смесь роскоши, жестокости и лицемерия, которая до сих пор будоражит умы. Как вы думаете, что могло превратить образованную и богатую женщину в садистку? Поделитесь своим мнением в комментариях!

Смотрите также — Педофилия, гаремы, пытки и казни: Дикие развлечения помещиков крепостной России

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Зарубежные афиши к советским фильмам, балансирующие на грани гениальности и безумия

Зарубежные афиши к советским фильмам, балансирующие на грани гениальности и безумия

14 незаслуженно незамеченных историей фотографий, которые стоит увидеть

14 незаслуженно незамеченных историей фотографий, которые стоит увидеть

Бросил авокадо ради кокаина: история Эль Менчо — самого неуловимого наркобарона Мексики, к ...

Бросил авокадо ради кокаина: история Эль Менчо — самого неуловимого наркобарона Мексики, к ...

"Я спал в коробках с бездомными": как фотограф Ян Сын У снимал запретную Японию

"Я спал в коробках с бездомными": как фотограф Ян Сын У снимал запретную Японию

Три Иисуса в одной палате: жестокий эксперимент доктора Милтона Рокича

Три Иисуса в одной палате: жестокий эксперимент доктора Милтона Рокича

Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Современный каннибализм: 4 места на Земле, где до сих пор едят людей

Почему фильм "Калина красная" возмутил воров в законе

Почему фильм "Калина красная" возмутил воров в законе

29 самых отвратительных и нелепых статуй со всего света

29 самых отвратительных и нелепых статуй со всего света

Хочу в тюрьму в Норвегии: райский уголок для заключенных

Хочу в тюрьму в Норвегии: райский уголок для заключенных

Существовала ли на самом деле Шамаханская царица из "Сказки о золотом петушке" Пушкина

Существовала ли на самом деле Шамаханская царица из "Сказки о золотом петушке" Пушкина