Вкус ностальгии: как изменились школьные обеды за 50 лет

Часто в разговорах о прошлом можно услышать выражение «советское питание». Но важно помнить: за семь десятилетий существования СССР так и не сложилось единого гастрономического стандарта. В разные периоды, в разных уголках огромной страны доступность продуктов сильно различалась. На формирование рациона также влияли культурные традиции регионов. Не было единой системы даже в школьном питании. Давайте разберёмся, как появились школьные обеды и как они эволюционировали с течением времени.

Как зарождалась система школьного питания

В первые годы советской власти понятие «школьное питание» отсутствовало как таковое. В школах того времени не было специально оборудованных помещений для приёма пищи. Дети, если позволяли условия, приносили еду из дома. Обедали на переменах — кто во дворе, кто в школьном коридоре или даже прямо в классе.

Исключение составляли только школы-интернаты, в которых дети жили постоянно. Бесплатные продукты и суточные пайки иногда выдавали ученикам из показательных городских школ или детям-сиротам. А массовое появление школ с собственными кухнями и столовыми началось только во второй половине XX века, уже в послевоенный период.

Меню в школах не было привязано к единому стандарту и могло существенно отличаться даже в пределах одного города. Питание детей часто зависело от помощи шефских предприятий. Фабрики, заводы или колхозы брали учебные заведения под свою опеку, предоставляя продукты и помогая решать организационные вопросы.

Поэтому в школах, находившихся под шефством колхоза или совхоза, всегда было много овощей и фруктов. Если же школу курировал рыбоперерабатывающий завод, дети регулярно получали морепродукты. У металлургических заводов, строительных трестов и ткацких фабрик в СССР имелись собственные подсобные хозяйства — сады, огороды, а иногда даже свинофермы. Благодаря этому их юные подопечные тоже не испытывали недостатка в продуктах.

«Добровольная» помощь шефам

Нередко за «улучшенное питание» ученики рассчитывались своим трудом. Школьников и студентов активно привлекали к сезонно-полевым работам в колхозах и совхозах. Летом работали лагеря труда и отдыха (ЛТО), где подростки жили и работали по сменам. Обычно это была повинность, и отвертеться от «трударя» было непросто. Чаще всего спасали от работы на полях медицинские справки.

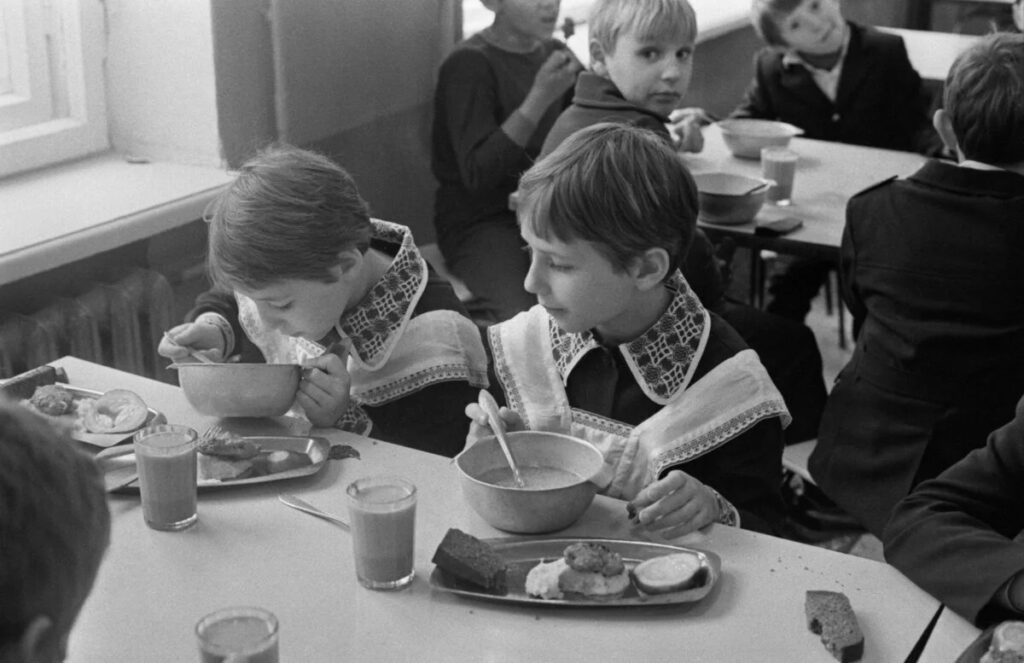

Школьные столовые стали появляться в 60–70-х годах, но преимущественно в городах. В сельских школах они оставались большой редкостью. В лучшем случае ученики могли рассчитывать на буфет, где продавали горячие пирожки и чай. Именно в этот период начали появляться первые приказы и постановления правительства о внедрении в школах системы горячего питания.

В 1964 году были изданы несколько приказов Министерства просвещения, Министерства торговли и «Укоопсоюза». В них указывалось, что школьное питание должно быть диетическим, с минимальным использованием пищевых добавок, соли и специй. В это время доступ к горячим блюдам в стране имели менее 50 процентов учеников.

Как появились школьные рецепты советской эпохи

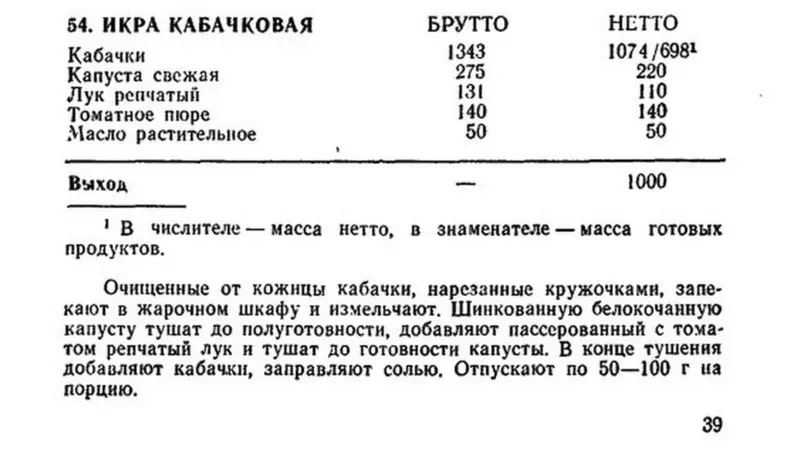

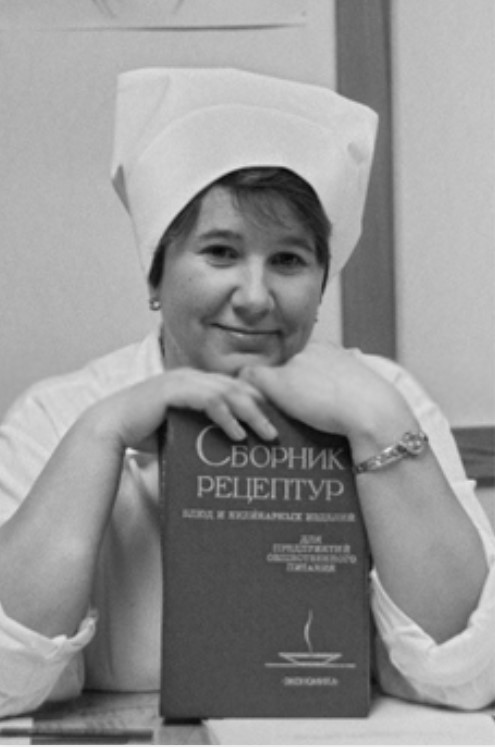

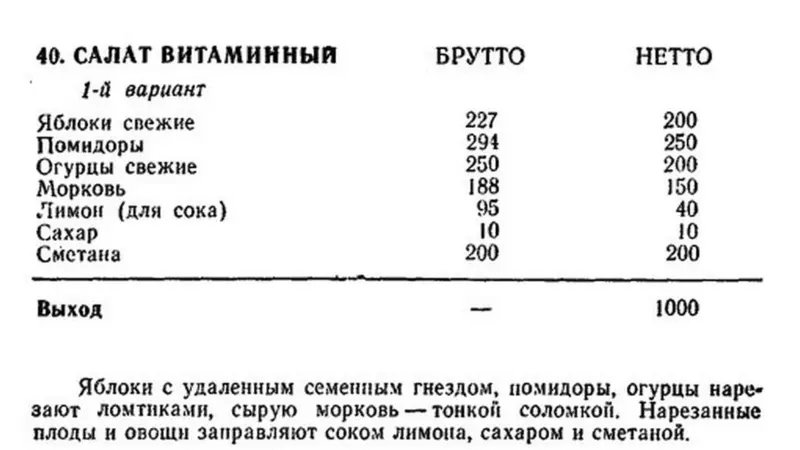

Меню школьников 70-х было довольно скудным. Ситуация улучшалась от года к году, но более-менее охватить страну правильным школьным питанием удалось только к первой половине 80-х. Что касается стандартов, то унификация школьного питания появилась лишь в 1987 году. Тогда в издательстве Министерства торговли УССР вышел «Сборник рецептур блюд для питания школьников» на 319 страницах.

Сборник был подготовлен Главным управлением общественного питания Министерства торговли РСФСР при участии Киевского научно-исследовательского института гигиены питания Министерства здравоохранения РСФСР. В разработке материала принимали участие свыше тридцати специалистов.

Многие рецепты из этого сборника актуальны до сих пор. Их используют в школах бывших советских республик. Они без изменений перешли в рецепты нового школьного меню. Очевидно, что с момента выхода этого сборника привычный рацион претерпел значительные изменения.

Появились новые ингредиенты, кулинарные сочетания, блюда и изменилось представление о том, что считается вкусным. В Украине сформировалось поколение, появившееся на свет уже после распада Советского Союза. Для него такие позиции, как ленинградский рассольник или уральские щи, выглядели бы как экзотика.

Остались в школьном питании на территории бывшего СССР клёцки с сыром, сырники с морковью, мясной гуляш, зразы с капустой, мясо тушёное с капустой, жаркое домашнее, голубцы, вареники, соусы и запеканки. В этом нет ничего странного, ведь в сборнике 1987 года, собравшего весь опыт школьного питания с начала 60-х, нет еды «на любителя», кроме… молочных блюд.

Добровольно-принудительное питание

Заставшие советские школы наверняка помнят «молочные страдания» некоторых товарищей. А может, и сами испытывали отвращение к молоку с «пенкой», манной каше или молочным супам с макаронными изделиями. Часто всё усложнялось тем, что употребление этих блюд не было добровольным.

Система советского школьного питания была простой — «ешь, что дают». Качество еды было разным и не всегда идеальным. Иногда работники школьных столовых хитрили и подворовывали. Случались и чрезвычайные происшествия. Адепты «советского качества» никогда не расскажут о том, как в школьных столовых 60–70-х годов дети могли стать жертвой кишечной палочки, дизентерии и даже сальмонеллёза. Об этих случаях не принято было упоминать в прессе, как это делают сегодня.

В советских начальных классах, с 1 по 4, детям ежедневно выдавали стакан молока. Его стоимость частично брало на себя государство, а оставшуюся сумму вносили родители. Контроль за тем, чтобы каждый ребёнок допивал молоко, сильно зависел от школы и педагогов. Одни строго следили за этим, другие практически не вмешивались. Не всех радовал также и «рыбный день», который вынуждал есть блюда, которые по вкусу не всем.

Но посещение школьной столовой в СССР было обязательным для всех. Питание там не было бесплатным, хотя и обходилось гораздо дешевле, чем еда в обычных столовых. Часть оплачивали родители детей, а часть финансировало государство. Альтернативы не существовало — что-то изменить в меню или выбрать другого поставщика услуг в СССР было невозможно.

Непростые времена и «культовые» блюда школьников 90-х

В начале 90-х система школьного питания рухнула. На территории бывшего СССР стал ощущаться дефицит продуктов. Соответствовать советским нормативам питания уже не получалось, как и компенсировать часть стоимости из бюджета государства. В школах начали выходить из положения разными путями.

Во многих учебных заведениях школьникам могли предложить только пустую пшённую кашу, серую вермишель или диетический суп. Поэтому в некоторых школах появились коммерсанты, предлагавшие с отдельных прилавков купить лёгкий перекус. Те, кто не приносил бутерброды из дома, но располагал деньгами, могли купить пирожок, булочку, чипсы, «сникерс» или стакан порошкового какао.

К концу 90-х ситуация начала приходить в норму, и в школьных столовых снова появились разносолы советского образца. Для этого периода характерны «родительские войны». Выделяя ребёнку определённую сумму на питание, родители хотели, чтобы их отпрыск питался вкусно и калорийно.

Но системы централизованных поставок Союза не работали. Всё зависело от расторопности чиновников в отделах образования, руководителей школ и, разумеется, от совести работников столовых. К 1998 году по данным Роспотребнадзора горячим питанием охватили от 30 до 50 процентов учащихся. Качество всё ещё было неважным. С рационом дети недополучали белки животного и растительного происхождения, витамины, микроэлементы, минеральные вещества, необходимые для правильного роста и развития.

Реформа школьного питания и новый подход

В начале 2000-х ситуация значительно улучшилась, но идеальной не была. Почти все блюда из ассортимента школьных столовых были из советского прошлого и не всегда соответствовали современным требованиям. Только в 2008 году в России прошла масштабная реформа школьного питания.

Были запрещены такие продукты, как уксус, кетчуп, майонез, пальмовое и кокосовое масло, а также пережитки 90-х: жевательная резинка, чипсы и леденцы. К 2015 году реформа показала положительные результаты. Горячее питание в школах страны получали 89 процентов учащихся. Буфеты и прилавки, торгующие фастфудом и снеками, из российских школ убрали.

Сейчас в рационе школьников круглый год присутствуют свежие фрукты, мясо и рыба, блюда из злаков. Вне закона объявлены продукты с трансжирами, консервы из мяса, птицы и рыбы, грибы, колбаса и сосиски. Качество блюд заметно улучшилось, так как усилился контроль и появилось современное оборудование.

Итак, история школьного питания в СССР и постсоветском пространстве показывает, как сильно менялись подходы к рациону детей. От случайных обедов с домашними бутербродами мы перешли к современным строгим стандартам и свежим блюдам. А теперь хотим спросить вас: какие школьные блюда из прошлого вы помните с теплотой или, наоборот, с ужасом? Как, по вашему мнению, вкус школьной еды формирует отношение к питанию в целом?

Смотрите также — Сексуальное образование в СССР и России: от сталинской педологии до «папиных журналов»

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

"Адский косильщик" — страшное оружие СССР, так и оставшееся проектом

"Адский косильщик" — страшное оружие СССР, так и оставшееся проектом

18 вещей, разрезанных пополам

18 вещей, разрезанных пополам

Дина Саничар, реальный Маугли, который так и не стал человеком

Дина Саничар, реальный Маугли, который так и не стал человеком

Эпичные обложки винила, глядя на которые хочется плакать и смеяться

Эпичные обложки винила, глядя на которые хочется плакать и смеяться

30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

30 раз, когда дизайнеры всех передизайнили

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

Странные медицинские процедуры, которые в прошлом считались целебными

20 странных, но в то же время интересных вещей, которые вызовут у вас вопросы

20 странных, но в то же время интересных вещей, которые вызовут у вас вопросы

Под пристальным присмотром мамы-львицы

Под пристальным присмотром мамы-львицы

11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению

11 самых шокирующих моментов, показанных по телевидению

Наука против времени: судьба первого замороженного человека Джеймса Бедфорда

Наука против времени: судьба первого замороженного человека Джеймса Бедфорда