Шатия и девки. Русская деревня, ХХ век

В деревнях Архангельской области наутро после первой брачной ночи молодому подносили на завтрак яичницу. Если он начинал есть с края, это значило, что жена оказалась «честной», если с середины — жена утратила девственность до свадьбы.

Власть в деревне захватывали те, кто получал санкции большевиков в областных центрах. Обычно это были мужчины, чья крестьянская мужская судьба не состоялась.

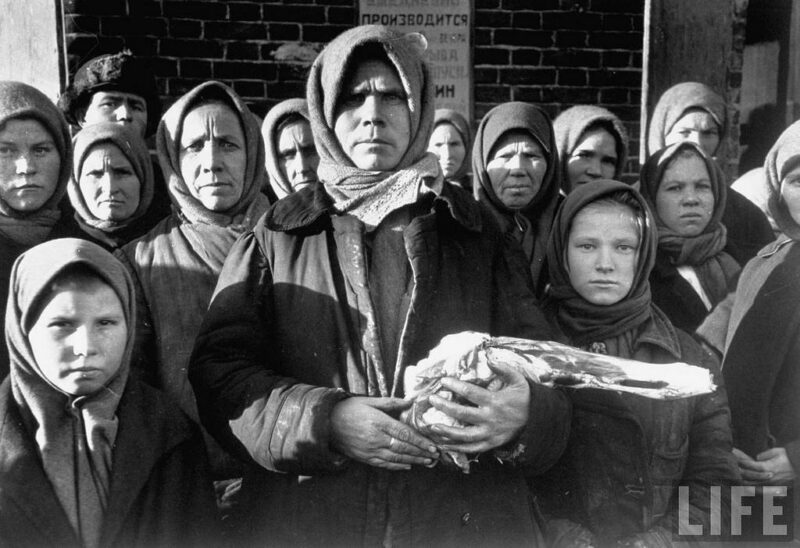

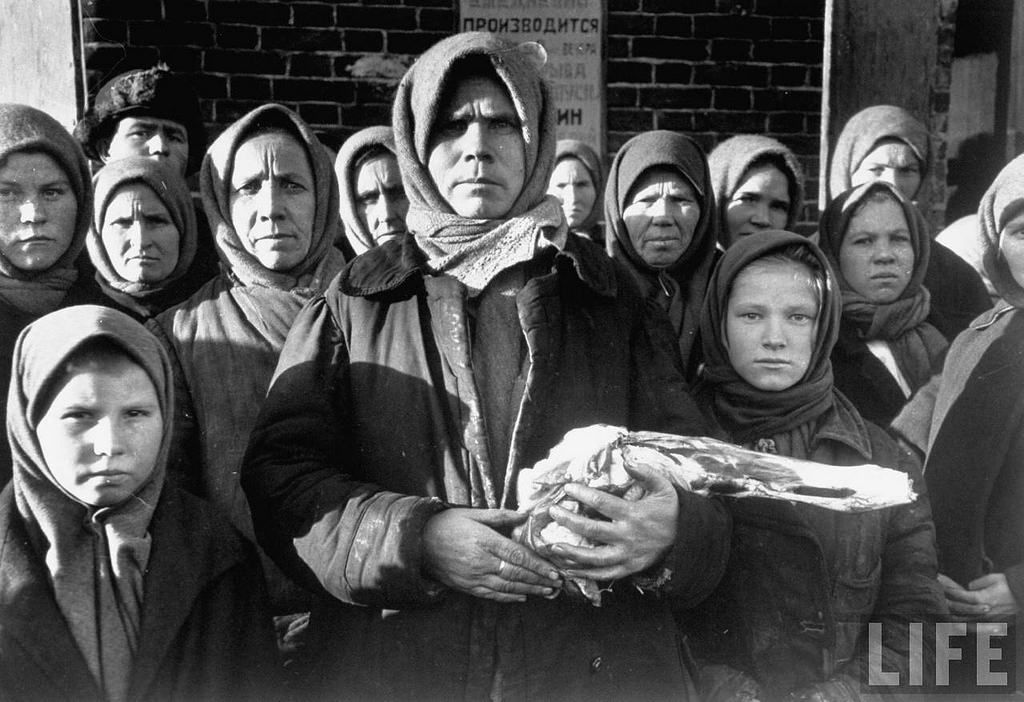

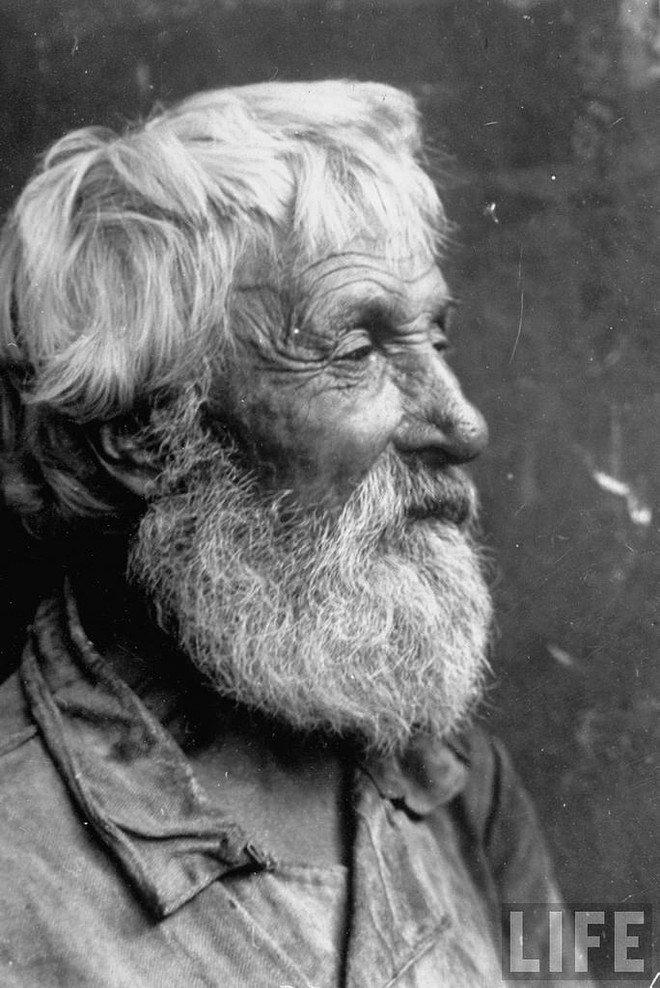

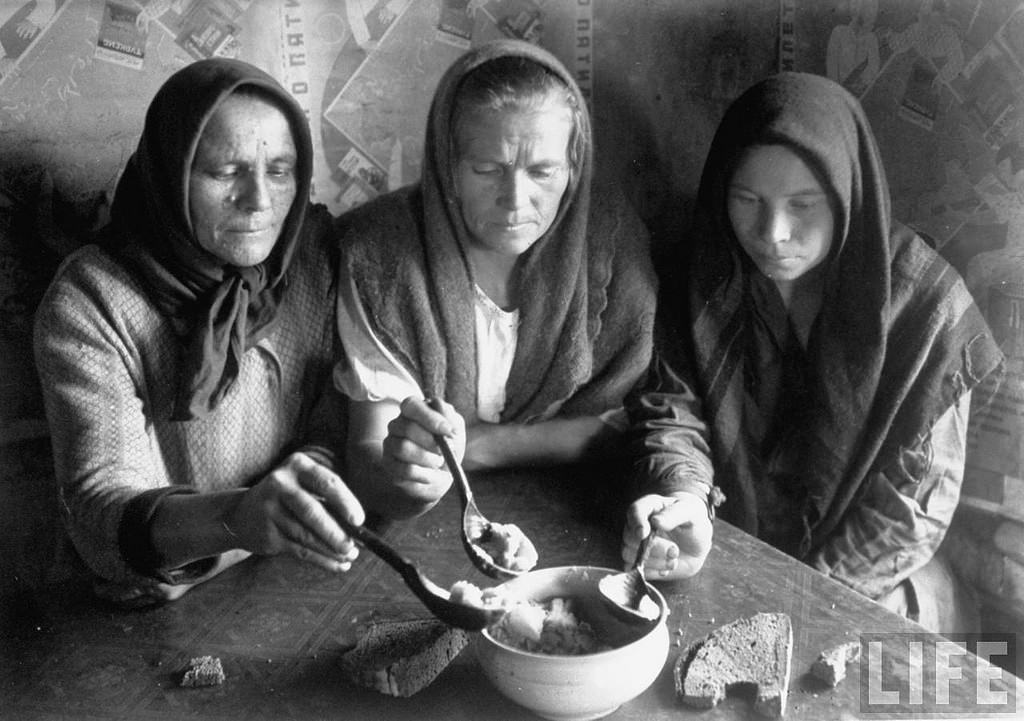

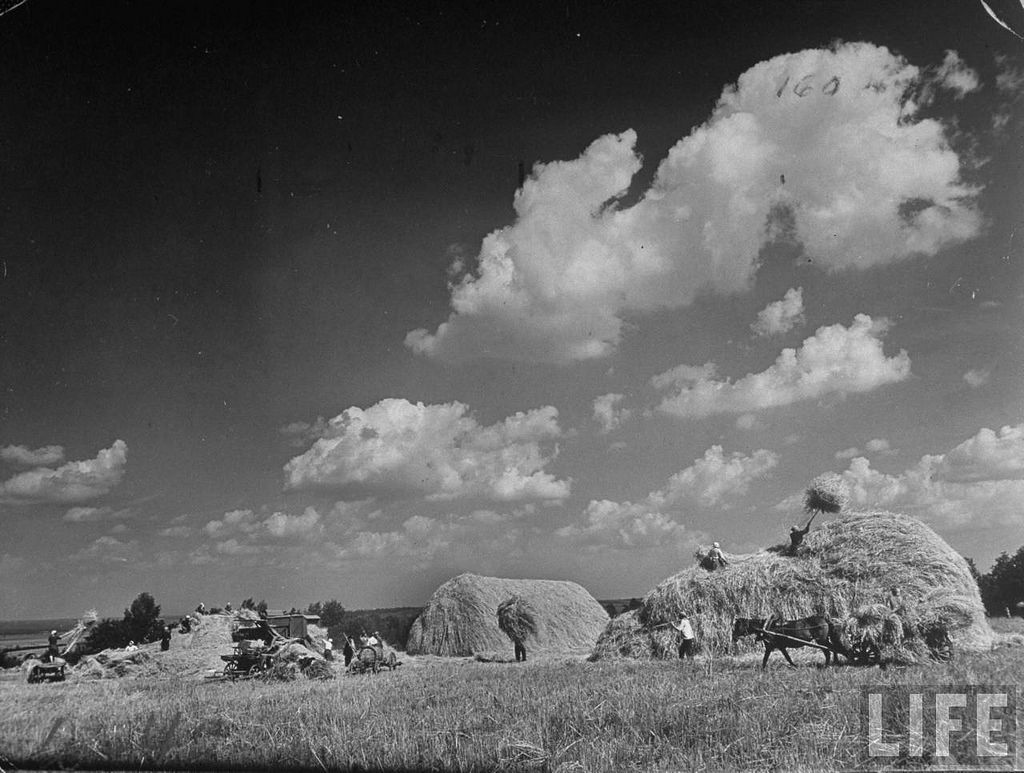

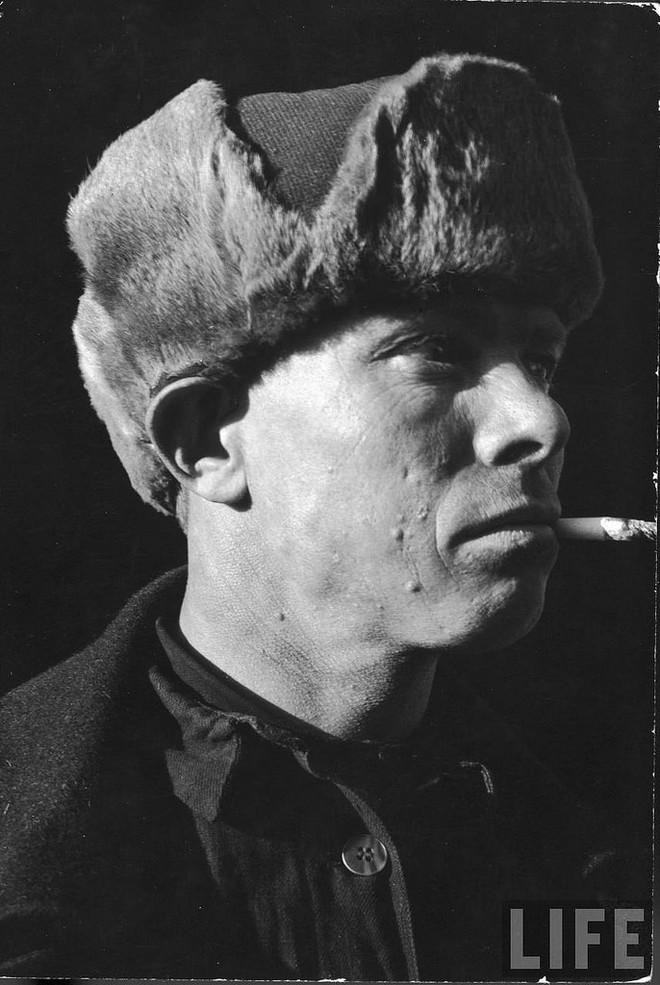

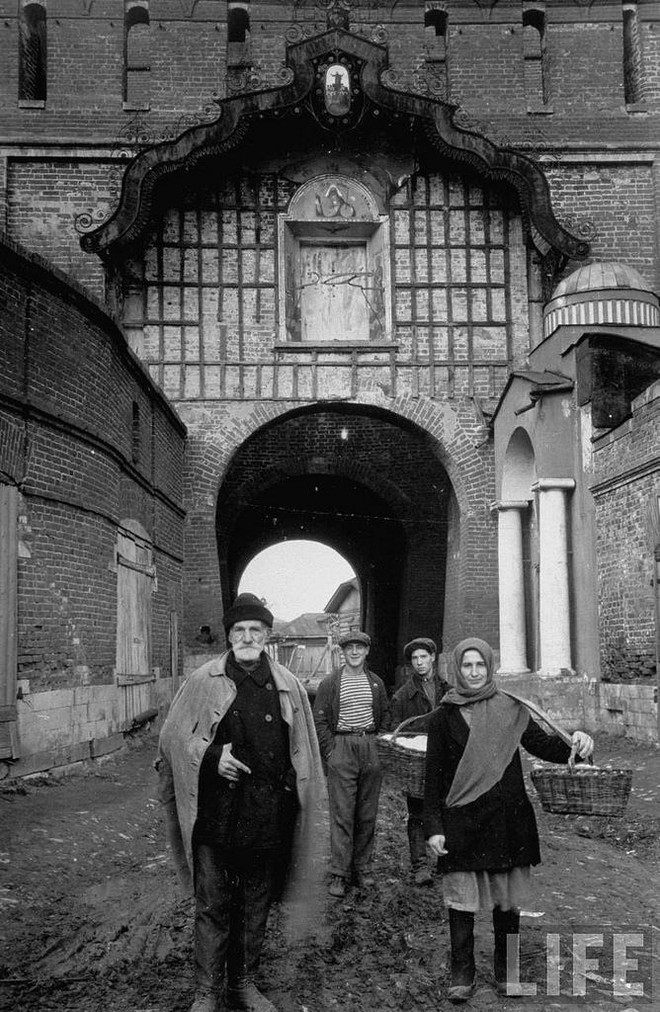

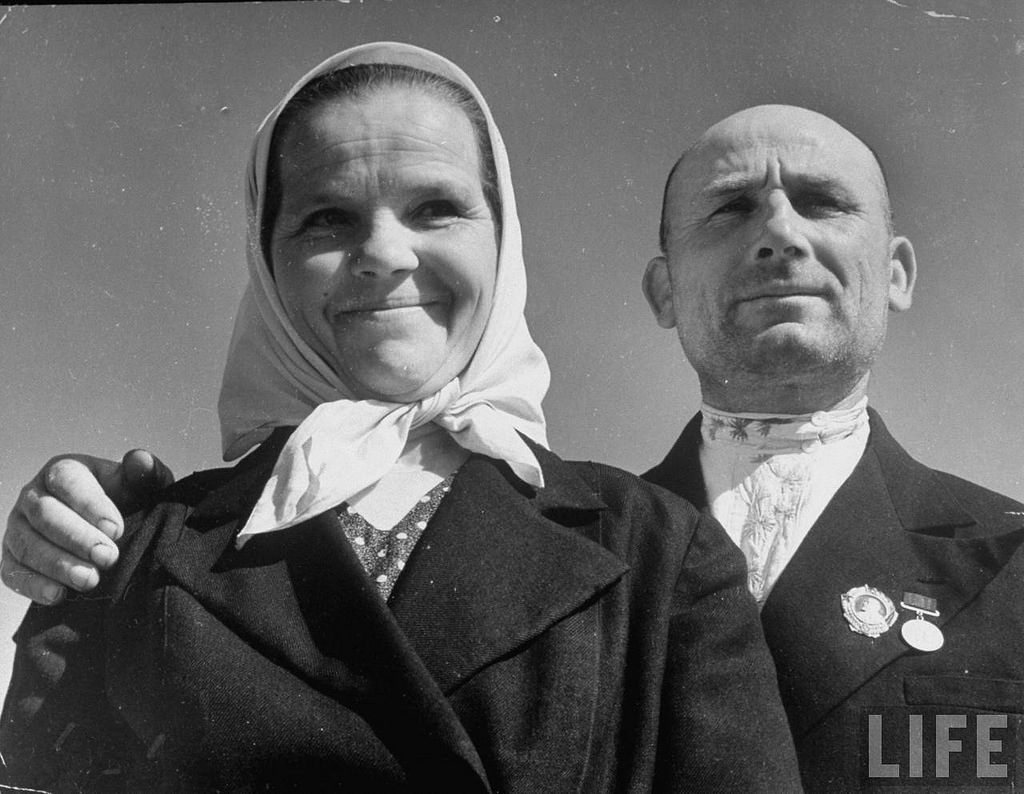

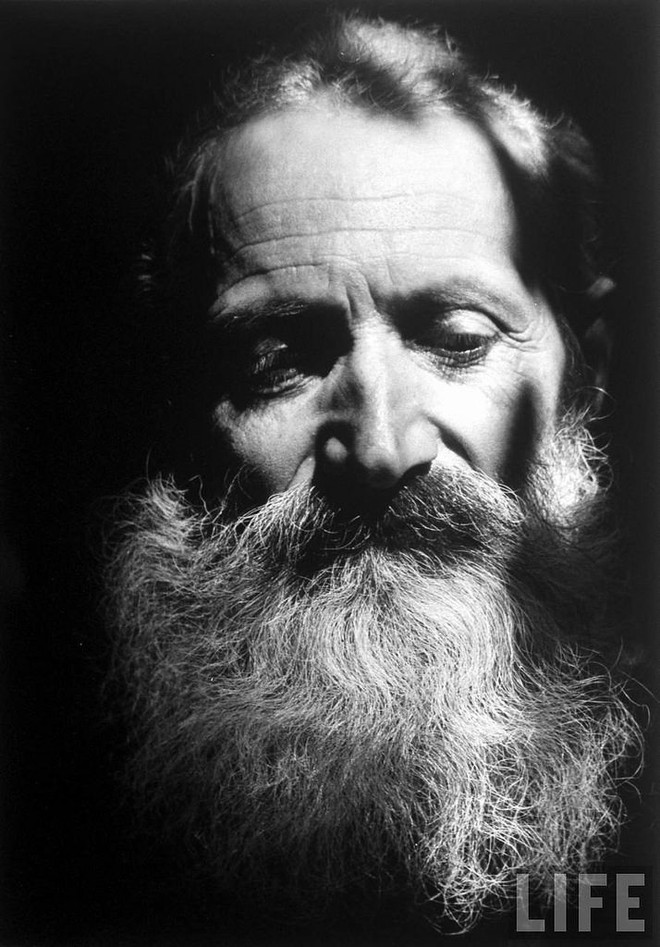

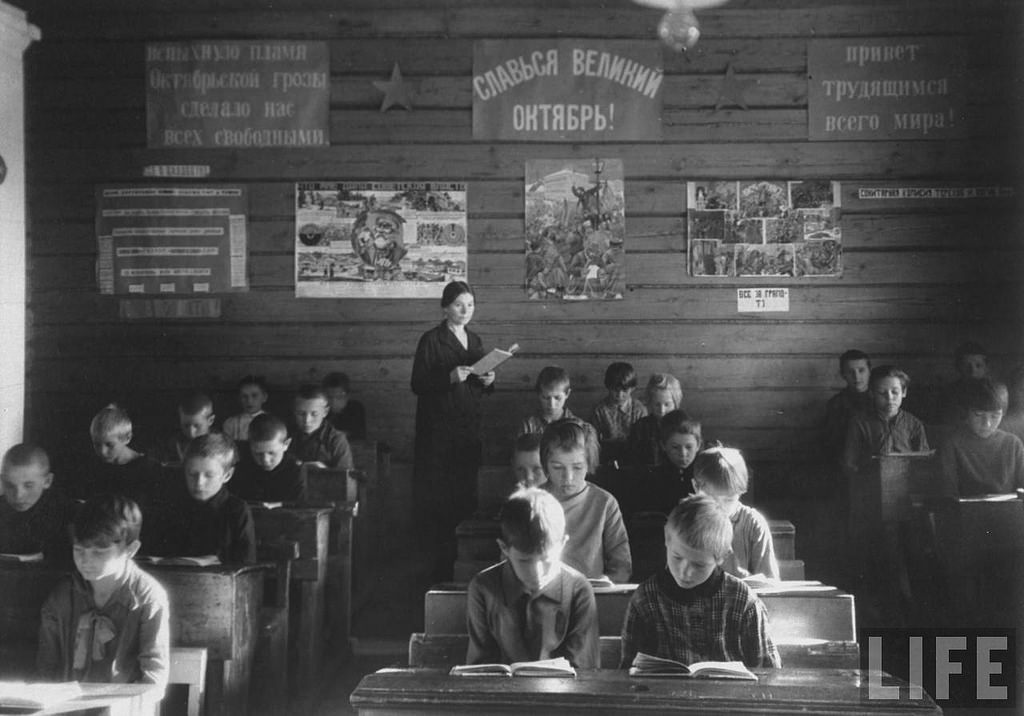

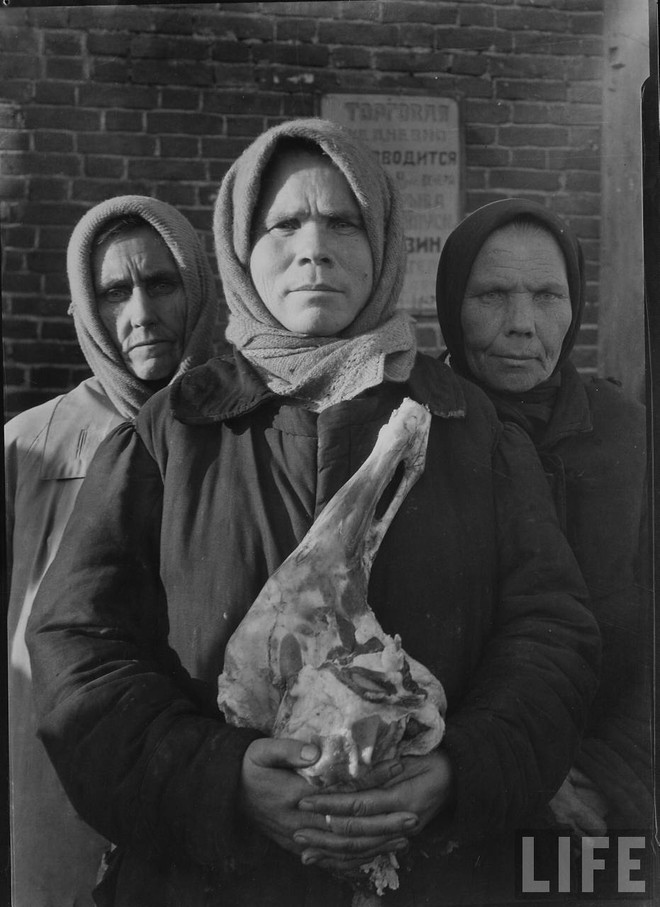

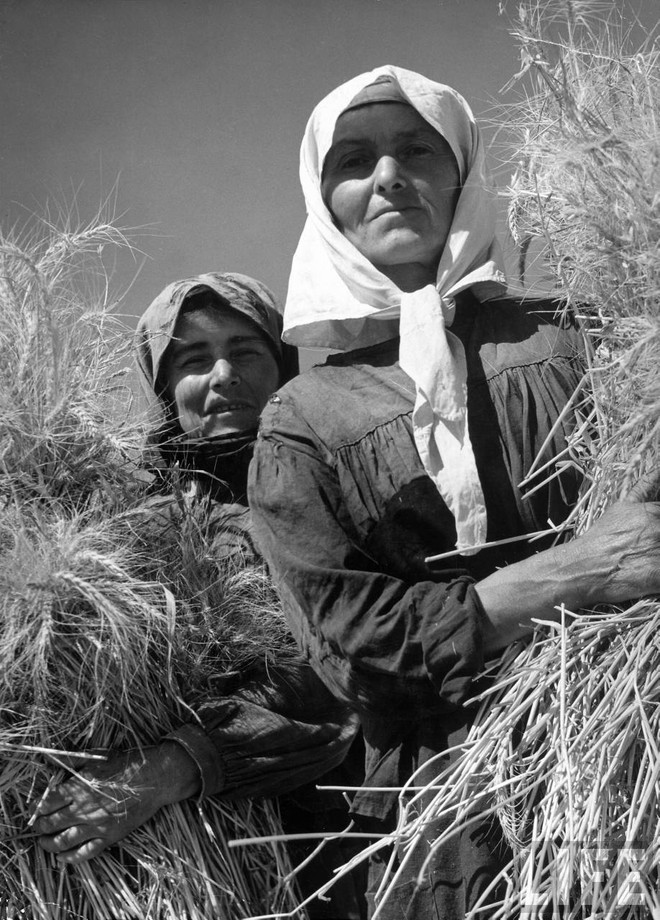

Об устройстве русского деревенского сообщества в ХХ веке — накануне и после наступления власти коммунистов. Продолжение темы, начатой в материале Русская женщина: «Пришла в хлев, на коленочки встала — и родился, девка поет». Фотографии: советская деревня начала 1930-х и мая-августа 1941 года, запечатленная американским фотографом Маргарет Бурк-Уайт (1904-1971). Часть снимков не сельские. Если в подписи архива LIFE написано «Date taken: August 1941», то это означает, что снимок относится к серии фотографий, опубликованных в LIFE в августе 1941 года, то есть совершенно не обязательно, что он сделан в августе. Маргарет Бурк-Уайт находилась в СССР с начала мая по конец сентября 1941 года.

Отрывок из статьи 2012 года «Советские крестьянки (половозрастная идентичность: структура и история)» [*] Лоры Олсон и Светланы Адоньевой — авторов книги «Традиция, трансгрессия, компромисc: Миры русской деревенской женщины», вышедшей в 2016 году в издательстве «Новое литературное обозрение» [**].

Половозрастная стратификация русского деревенского сообщества — ХХ век

В русской устной речи существуют слова, определяющие возрастные классы мужчин и женщин. Они обозначают не только физический возраст, но и целую область правил, представлений и отношений, которые стояли за таким определением. В отношении мужчин: парень (от рождения до женитьбы), мужик (от женитьбы до самостоятельного хозяйствования по смерти старшего хозяина или до выделения в отдельное хозяйство), сам, хозяин, большак (с момента обретения собственного дома и хозяйства) [2].

Нормальная жизнь крестьянина, исполненность его века определялись последовательным проживанием этих статусов-этапов. Старик — скорее возрастное, чем статусное определение пожилого мужчины. В этнографических материалах советского времени отсутствуют сведения о передаче большины [3] младшему мужчине в доме, что можно объяснить дегенерацией института мужской большины в этот период, о чем будет сказано ниже. ([3]Одно из значений слова «большина» в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме.) В материалах конца XIX в. есть упоминание о том, что такое действие производилось в случае физической немощи большака [4].

Женские возрастные определения таковы: девка/девушка (от рождения до замужества), молодка/молодая (от замужества до первого ребенка), баба (замужняя женщина, но не хозяйка в доме), большуха, хозяйка, сама [5]. Большухой женщина становилась при выходе мужа на большину, смерти свекрови или же когда свекровь передавала большину одной из невесток в случае своей физической немощи. Тогда большаком оставался свекр, а хозяйкой — жена старшего сына. Слово «старуха», так же как и «старик», чаще употреблялось как возрастное определение. Муж-большак мог называть свою жену-большуху старухой. Но возможно было и статусное понимание слова: сама женщина, решаясь на передачу большины младшей женщине, признавала себя старухой. В картотеке Псковского областного словаря (записи 1950-1970 гг.) [6] статус большухи описан очень подробно, что свидетельствует о том, что для советской деревни второй половины ХХ в. идея женской большины была привычной.

Пребывание в том или ином возрастном статусе предполагало включенность в определенную сеть горизонтальных и вертикальных отношений сообщества, а также определенные имущественные правила и определенные статусные обязанности. Горизонтальные отношения между людьми, принадлежащими к одной возрастной группе, были отношениями договора и конкуренции.

Парни бились за престиж — «честь» и «славу». Этот престиж определяется лихостью и отвагой личного поведения, а также групповой доблестью в битве «шатии» на «шатию» [7] (шатия — компания парней). Лидер признавался «атаманом» своей «ватаги» (парней одной деревни), и он же был бесспорным фаворитом у девушек. Статус парня определялся не только его поведением, но и определенными имущественными отношениями. Любой собственный заработок, достаточно редкий, поскольку парни в основном работали на семью, мог быть преобразован только в «справу». К справе относились одежда, средство передвижения, оружие, предметы личного обихода. Эти предметы составляли символический капитал парня. Решение о справе мог принимать только большак-отец. Уважение односельчан вызывал тот, кто «держал» сыновей «хорошо». Отношения групп парней и девок также были состязательными. Ставкой в этом состязании была «честь».

Итак, главные черты поведения парня — удаль, риск, превращение добытых средств в символический капитал, множественность любовных связей. За своих парней перед властью и миром отвечал большак. Оценивающей группой для парня были своя ватага и девки. Но также — мужики деревни: с раннего возраста мальчики и парни принимали участие в общих мужских работах, оценка старших мужчин была для них исключительно важна. Неженатая молодежь подчинялась своим родителям, а также людям того же, что и родители, социального возраста. Эта форма вертикальных отношений сохранилась в обращениях «дядя» и «тетя» к старшим по статусу мужчинам и женщинам. Вертикальные отношения менялись, когда парень или девушка вступали в брак.

Возрастная социализация женщин в русской дореволюционной деревне разворачивалась иначе, чем мужская. Половозрастной статус женщины маркировался внешними признаками — одеждой, прической. До замужества девушка заплетала косу, замужняя женщина собирала волосы в пучок или на гребенку. Женщина, не вышедшая замуж и оставшаяся старой девой, продолжала заплетать косу. Старых дев называли «сивокосыми» [16]. Обучать женским работам девочек начинали с раннего возраста. С 7 лет могли отправлять в няньки присматривать за маленькими детьми. С 10-12 лет девочки ходили с родителями на полевые работы: косить, грести, метать стога. В этом же возрасте учили готовить, но целиком готовила и топила печь в доме большуха, младшие могли лишь помогать. Ко времени замужества девушка уже умела, как правило, прясть, ткать, готовить, выполнять другую домашнюю работу. Но в доме мужа сразу после свадьбы круг ее обязанностей был ограничен и устанавливался свекровью. Готовность подчиниться воле свекрови, какой бы она ни была — злой или доброй, вменялась будущей невестке в акте ритуала. Так, во время свадьбы невеста разучивала будущие правила своего поведения, оглашая с помощью старших женщин, помогавших ей причитать, требуемый от нее в ситуации просватанья причет. Известны и магические тактики, направленные на воздействие на новые отношения власти и подчинения, в которые включалась женщина, выходя замуж и переселяясь в семью мужа. Пока «на большине» была свекровь, она все варила, пекла и готовила, смотрела за маленькими детьми. Молодуха ходила на работу в поле, стирала белье: «За свекровкой — стол, за невесткой — двор». Когда большухе уже не под силу было вести все хозяйство, происходила передача большины. На Вологодчине этот обряд обычно совершался на Покров (14 октября).

Женщины — свекровь и невестка — вместе пекли рыбник (рыбник — пирог с запеченной в нем целиком рыбой — был важной принадлежностью свадебного и поминального столов). Тесто замешивали в четыре руки — старшая и младшая женщины, тем самым свекровь передавала право готовить еду невестке, и та становилась большухой. Значительная сфера традиционных женских знаний и обязанностей подлежала передаче лишь по достижении женщиной определенного возрастного статуса. После появления собственных детей женщины могли участвовать в похоронных ритуалах, причитать на похоронах, включались в ритуальную деятельность, связанную с поминовением родителей.

Одна из функций переходного ритуала как социальной процедуры состоит в том, чтобы преобразовывать (превращать) одну проекцию жизни в другую, в соответствии с перемещением человека от одного к другому социально фиксированному положению. Мир русской крестьянки подвергался подобным глобальным преобразованиям путем переживания нескольких посвятительных процедур. Первой была свадьба, второй — рождение первого ребенка, третьей — выход на большину, четвертой — похоронный ритуал, когда ей приходилось впервые оплакать смерть, менявшую ее статус на сиротский или вдовий [19]. Особым обрядом перехода, где и посвящающим и посвящаемым была она сама, был отказ от большины.

Так в общем виде — статически — может быть описана иерархическая система половозрастных классов русской деревни. Разумеется, это поверхностное описание, разумеется, есть существенные различия в локальных способах символизации того или иного статуса или того или иного переходного периода. Но само наличие половозрастных классов, понимаемых в указанном выше смысле, организующих иерархию русской деревни и определяющих распределение хозяйственных, социальных и властных функций, представляется нам несомненным фактом.

Примечания:

[2] См.: Адоньева С.Б. Большаки и большухи // Адоньева С.Б. Дух народа и другие духи. СПб., 2009; Левкиевская Е.Е. Магические функции хозяина в восточнославянской традиционной культуре // Мужской сборник. М., 2001. Вып. 1. С. 106—114. В иллюстрированной энциклопедии «Мужики и бабы: мужское и женское в русской традиционной культуре» (СПб., 2005) статусы старика и старухи описаны как самостоятельные, но особенность этого издания в том, что описание было сделано на материале трех столетий — с начала XVIII в. до 1990-х гг.

[3] Одно из значений слова «большина» в русской речи — позиция хозяина или хозяйки в семье и доме.

[4] См.: Громыко М.М. Мир русской деревни. М., 1991. С. 103—109; Быт севернорусских крестьян-землепашцев. Описание материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (на примере Владимирской губернии). СПб., 1993. С. 181—182.

[5] См.: Адоньева С.Б. О ритуальной функции женщины в русской традиции // Живая старина. 1998. № 1. С. 26—28.

[6] Картотека Псковского областного словаря хранится в Межкафедральном словарном кабинете имени проф. Б.А. Ларина на филологическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.

[7] Шатия — компания парней (Картотека Псковского областного словаря; Картотека словаря русских говоров Карелии и сопредельных областей (Межкафедральный словарный кабинет им. Б.А. Ларина на филологическом факультете СПбГУ)).

[8] Адоньева С.Б., Бажкова Е.В. Функциональные различия в поведении и роли женщины на разных этапах ее жизни // Белозерье: Краеведческий альманах. Вологда, 1998. Вып. 2. С. 204—212.

[9] См.: Документы свидетельствуют: Из истории деревни накануне и в ходе коллективизации. 1927—1932 гг. М., 1989; Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927—1939. Документы и материалы: В 5 т. Т. 1. Май 1927 — ноябрь 1929 / Под ред. В. Данилова, Р. Маннинга, Л. Виолы. М., 2001.

[10] Сход как орган управления сельской общиной, который составляли владельцы домохозяйств, был заменен правлением колхоза как органом управления обобществленным хозяйством и сельским советом как территориальным органом правления. См. об этом: Очерки по истории органов советской государственной власти. М., 1949. С. 40, 47, 74, 77—82, 137—138, 151—152; Органы советской государственной власти на территории Нижегородской губернии (1917—1929): Краткий справочник. Горький, 1982. С. 67—68; Коржихина Т.П. История государственных учреждений СССР. М., 1986. С. 157.

[11] Цит. по: Чуркин В.Ф. Самоидентификация крестьянства на переломном этапе своей истории // История государства и права. 2006. № 7. С. 27—31.

[12] Цит. по: Никулин Р.Л. Участие комсомольских организаций Черноземья в раскулачивании // Труды кафедры истории и философии Тамбовского государственного университета. СПб., 2004. Вып. II. С. 83—89.

[13] См.: Борисов С.Б. Честь как феномен российского политического сознания. Шадринск, 2001.

[14] См.: Теплов Б.М. Психология. М., 1953. С. 222.

[15] Там же.

[16] См.: Адоньева С.Б., Бажкова Е.В. Указ. соч. С. 208.

[17] О конкурентных отношениях женщин-хозяек см.: Кабакова Г.И. Антропология женского тела в славянской традиции. М., 2001.

[18] См.: Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 176—212.

[19] Принципы психологической и социальной работы русских крестьянских переходных ритуалов были рассмотрены нами подробно в следующих работах: О ритуальной функции женщины в русской традиции // Живая старина. 1998. № 1. С. 26—28; Этнография севернорусских причитаний // Бюллетень фонетического фонда русского языка. Приложение № 7. Обрядовая поэзия Русского Севера: плачи. СПб.: Бохум, 1998. С. 63—85; «Я» и «Ты» в ритуальном тексте: ситуация границы // Пограничное сознание: пограничная культура. СПб., 1999. С. 47—74; Прагматика фольклора. СПб., 2004.

Статья полностью, источник цитаты:

[*] Лора Олсон, Светлана Адоньева. Советские крестьянки (половозрастная идентичность: структура и история) // Новое литературное обозрение № 117 (5/2012). Семиотика августа в ХХ веке: трансформация жизни частного человека в эпоху социальных катаклизмов / Трансформация гендерного порядка.

Книга авторов:

[**] Лора Олсон, Светлана Адоньева. Традиция, трансгрессия, компромисc: Миры русской деревенской женщины / Пер. с англ. А. Зиндер. — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 440 с.: ил. ISBN 978-5-4448-0518-3. Серия: Научная библиотека.

Смотрите также: Лучшие посты на БигПикче Топ-100

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

20 фотографий, на которых творится не пойми что

20 фотографий, на которых творится не пойми что

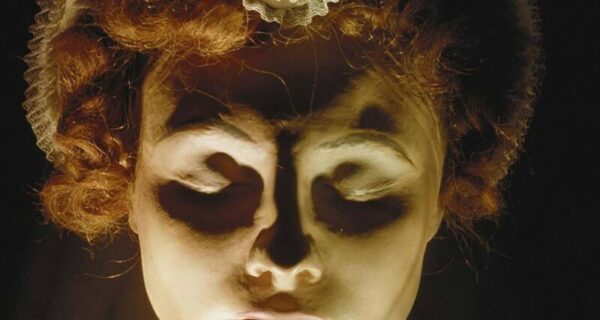

26 посмертных масок известных исторических личностей

26 посмертных масок известных исторических личностей

Необычные и интересные фотофакты о Японии

Необычные и интересные фотофакты о Японии

15 отельных хитростей, которыми поделились заядлые путешественники

15 отельных хитростей, которыми поделились заядлые путешественники

Смертельные дозы привычных веществ

Смертельные дозы привычных веществ

О! Мои глаза... 22 фото, которые заставят вас испытать легкий дискомфорт

О! Мои глаза... 22 фото, которые заставят вас испытать легкий дискомфорт

Как на самом деле звучат названия стран на их языке

Как на самом деле звучат названия стран на их языке

22 забавные мелочи и декор, которые рассмешили и порадовали хозяев дома

22 забавные мелочи и декор, которые рассмешили и порадовали хозяев дома

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Как Филипп Халсман ставил опыты над знаменитостями

Жизнь без смартфона: что происходит с человеком, который решил отказаться от телефона

Жизнь без смартфона: что происходит с человеком, который решил отказаться от телефона