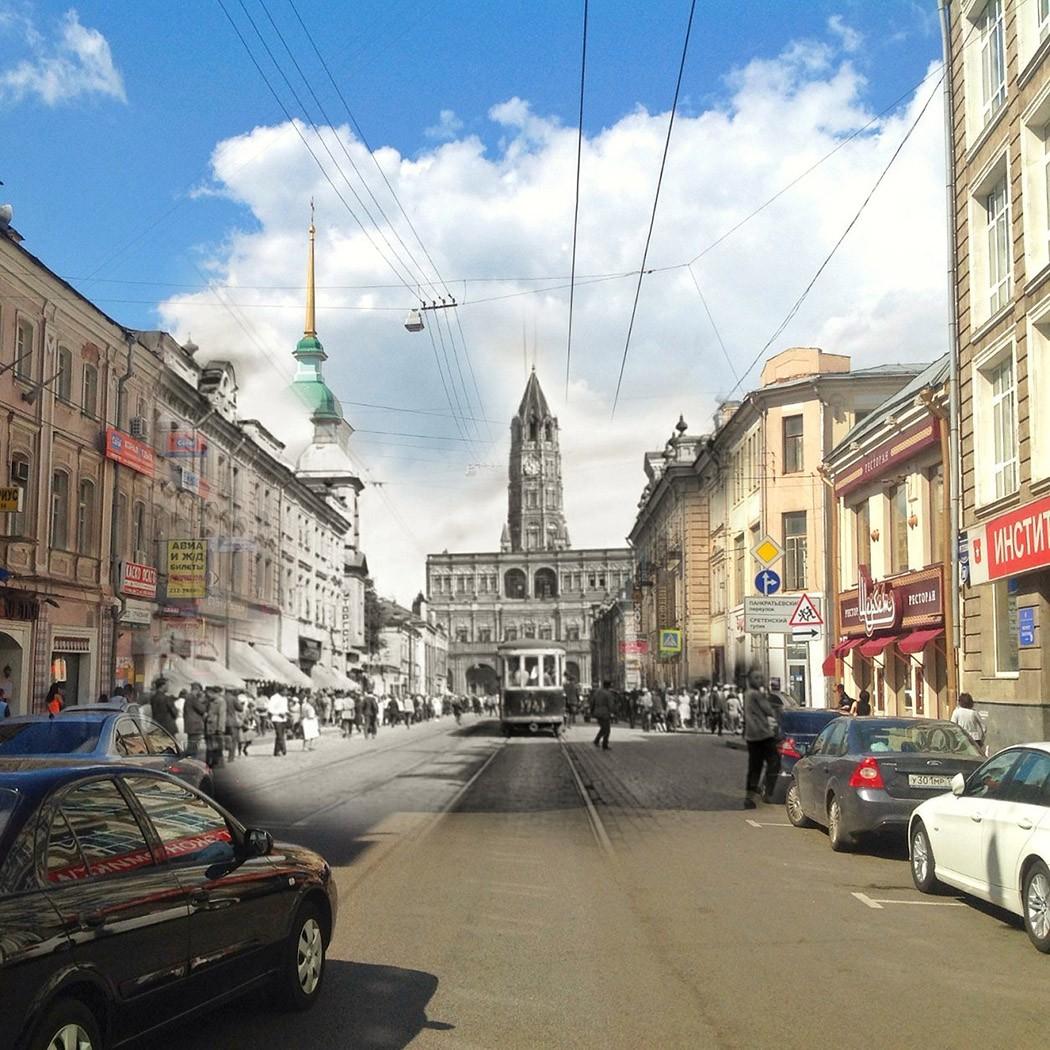

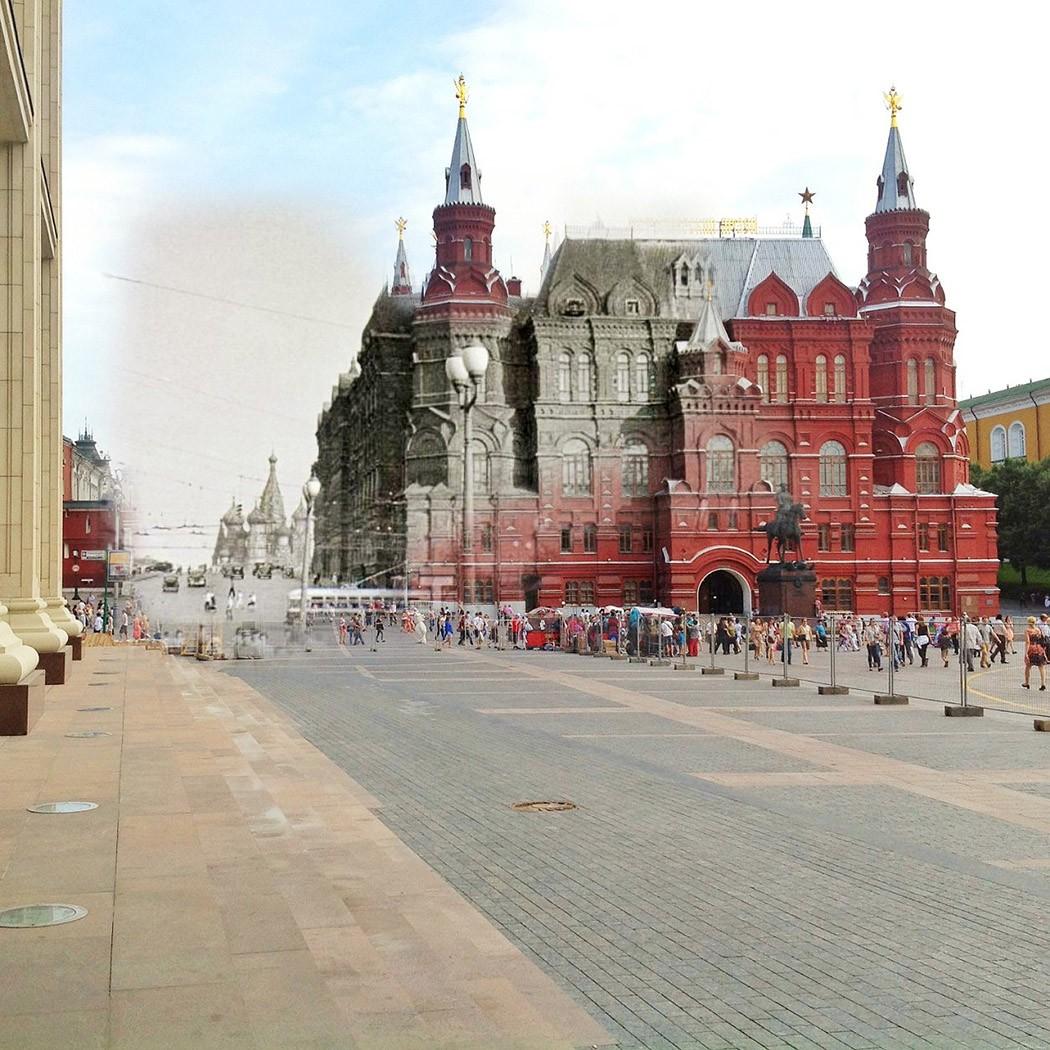

Две Москвы в одном кадре

Художник-мультипликатор из Москвы Константин Коновалов в свободное от работы время ведет фотопроект «Две Москвы» об историческом облике города. Суть проекта — совмещение фотографий настоящего времени с историческими снимками этого же места. Каждую фотографию он сопровождает небольшой заметкой, рассказывающей об истории сфотографированного места.

Чтобы погрузиться в другую эпоху, нужно найти именно ту позицию для снимка, которую выбрал фотограф несколько десятков лет назад. Все снимки делаются на iPad и совмещаются со старыми на нем же, прямо на месте съемки. Что, по мнению автора, позволяет забыть об особой обработке фотографий на компьютере и приближает обычных пользователей соц. сетей к подобному познавательному развлечению.

Сначала было построено здание в стиле неоклассицизма для страхового общества «Россия», но его отдали НКВД уже в 1919 году. Потом, когда нужно было увеличить внутреннюю тюрьму для политзаключенных, здание расширили, пристроив к нему новый корпус в стиле конструктивизма. Здание стало асимметричным и простояло так почти полвека. А потом первоначальный фасад застроили, сделав здание симметричным в 80-х. Если открыть карты Google, вы увидите, что здание сверху совсем не симметричное, и располагается на месте, где должна быть улица Малая Лубянка.

Перед зданием стоял памятник Дзержинскому. Сейчас его нет, но место в центре Лубянской площади для памятника осталось и выглядит странно. И никто не знает, какой памятник туда можно поставить, потому что поэта ставить напротив «кровавого» здания неэтично. А советским лидерам памятники уже давно не ставят, но ходили слухи о памятнике Гагарину.

Охотный ряд называется так потому, что раньше тут располагались торговые ряды подмосковных охотников, которые продавали мясо и птицу. Из всего, что в кадре, сохранилось лишь здание Госдумы, гостиницу «Москва» перестраивали недавно. На месте современного подземного торгового центра раньше находилась проезжая часть. На этой фотографии изображен один из первых советских троллейбусов ЯТБ-1.

Этот мост дважды перестраивали, и сейчас он находится чуть ниже по течению Москвы-реки, чем изначально. Сначала был построен действительно каменный красивый мост, который состоял из множества арок (в 1687 году). Фотографий тех времен нет, потому что фотографию еще не изобрели, зато Васнецов его нарисовал на картине «Всехсвятский каменный мост». Потом мост перестроили в тот, который изображен на этих фотографиях — металлический, трехпролетный (1858 год). А в 1938 году построили уже существующий Каменный мост. Раньше мост соединялся с улицей Ленивка и был ближе к храму Христа Спасителя.

Меня безумно вдохновила архитектура этого моста. Москве не хватает таких красивых конструкций. Современные мосты не вписываются в ансамбль Кремля и исторической части города.

Я сначала не мог выбрать правильную позицию для фотографии, потому что ориентировался на колокольню храма Троицы Живоначальной в Листах, но, как оказалось, эта колокольня несколько раз меняла форму. А нынешняя — это воссозданная по фотографиям. У нее все пропорции соблюдены, но размером она вышла чуть больше, чем была раньше, и немного смещена относительно начального размещения. А теперь о главном!

Сухаревская башня. Ее велел построить Петр Первый в 1692-м, а снести велел Сталин в 1934-м. Снести ее решили по причине и сейчас популярной проблемы — растущего уличного движения транспорта. Она стояла на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка. На фотографии замечателен 1931 год.

Великие живописцы и архитекторы направили Сталину письмо:

«Сухарева башня есть неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру и всюду одинаково высоко ценимый. Несмотря на все новейшие достижения техники, она все еще не утратила своего громадного показательного и воспитательного значения для строительных кадров». «Мы… решительно возражаем против уничтожения высокоталантливого произведения искусства, равносильного уничтожению картины Рафаэля. В данном случае дело идет не о сломке одиозного памятника эпохи феодализма, а о гибели творческой мысли великого мастера».

Но Сталина они не убедили… Интересно, как бы выглядела Сретенка и Садовое кольцо сейчас, при нынешнем движении транспорта, если бы башню сохранили?

Триумфальная арка — это такой культ! Страна кого-то победила или чего-то добилась — строят арку, через которую триумфально проезжают победители. Такие арки есть по всему миру: на площади Шарля де Голля в Париже, Бранденбургские ворота в Берлине или в Москве на Кутузовском. Но вот в Москве арка изначально стояла не на Кутузовском, а на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала.

В 1936 году, также как и Сухаревская башня, арка была разобрана в рамках реконструкции площади, правда ее обещали восстановить на этом же месте, но не восстановили. Точнее восстановили, но там, где она сейчас установлена, и спустя 30 лет. У нас любят ломать, а потом опять строить! Арка посвящена победе над Наполеоном.

Отдельно хочется сказать, что я сильно удивился, что перила моста через железную дорогу белорусского направления, с которого я делал снимок, сохранились без изменений.

И удивительное чувство, когда оказываешься в именно той точке, из которой человек почти век назад сделал снимок на свою камеру, а ты тут стоишь с iPad и фотографируешь ту же панораму, но в центре кадра уже нет того великолепия, ради которого сюда пришел тот человек с фотоаппаратом. Сложно это описать, но попробуйте сами!

Сейчас люди не задумываются, почему в Москве так много мест, названных в честь каких-то ворот: Никитские, Пречистенские, Покровские, Варварские ворота. Все дело в том, что раньше Москву окружало несколько оборонительных стен, которые были воздвигнуты для защиты от набегов монголо-татар, по всему контуру стен были башни с множеством ворот.

Башня Варварских ворот считалась самой крепкой в Китайгородской стене и имела глубокий фундамент против подкопов. Работы над ее строительством начались в 1534 году, и просуществовала она до 1934 года, когда от нее избавились. Но сейчас, спустившись в подземный переход под площадью Варварские ворота, на одной из стен перехода вы увидите остатки фундамента башни — это все, что от нее осталось.

Продолжаю виртуальное путешествие по Китайгородской стене. Кстати, в конце 16 века ее покрасили в белый цвет, а изначально она была кирпичной. На фотографии башня Ильинских ворот. Башня похожа на кремлевскую, такой ее восстановили после пожара в 1812 году. Это вид от Маросейки на Ильинку. По правую руку находится здание Политехнического музея, по левую Ильинский сквер с памятником героям Плевны. Ильинские ворота были расположены между Никольскими и Варварскими воротами. Ильинские ворота изначально построили в 1534 году вместе с Китайгородской стеной. Разрушили все это в 1933 году.

После сноса ворот в честь них назвали площадь Ильинские ворота. Также хотели назвать и станцию метро, но решили станцию не строить. Вы замечали, что между Площадью революции и Курской слишком большое расстояние? Вот как раз на этом участке должна была быть станция Ильинские ворота.

Путешествие по Китайгородской стене продолжается. Там, где сейчас находится Лубянская площадь, раньше находились Владимирские ворота (они же Сретенские или Никольские). Сделать эту фотографию было сложнее предыдущих — нет никаких ориентиров, за которые можно зацепиться, чтобы определить, где же находилась башня и ворота и откуда были сделаны сохранившиеся снимки. Сначала на этом месте во времена Сталина снесли стену, храмы за стеной, башню и ворота и построили станцию первой очереди метро — Дзержинскую (ныне Лубянка) в 1934 году. А потом при Лужкове в 1998 году построили торговый центр «Наутилус», который совсем не к месту в этой части города. Из-за этого огромного торгового центра не видно домов на Никольской.

Я долго изучал сохранившиеся снимки и нашел фотографию, на которой видна верхушка Третьяковских ворот и стеклянный купол гостиницы «Метрополь». С помощью этих двух ориентиров и их пересечения на фотографии я уже располагал линией, с которой был снимок сделан, но не хватало еще какой-то зацепки. Ею стала верхушка доходного дома на Никольской, 21 и угол наклона самой Никольской улицы. Конечно, тут есть какая-то погрешность, но точнее воссоздать вряд ли получится. Я сделал набросок на карте, определив точку съемки, и пошел снимать. В итоге получается, что ворота находились там, где сейчас проезжая часть (поворот от Театрального проезда к Новой площади). На месте, где сейчас вестибюль станции Лубянка, раньше находился храм Владимирской Божией Матери, а на месте торгового центра «Наутилус» была красивейшая часовня Пантелеимона Целителя (на фотографии). В целом Лубянская площадь раньше была не такой большой как сейчас.

Башня, так же как и у Ильинских ворот, похожа на кремлевскую, так как она была восстановлена в таком стиле после пожара 1812 года. Владимирские ворота являлись букинистическим центром города. Большинство книжных лавок находились именно тут. Они располагались в Никольском Тупике. Назван он был так потому, что упирался в Китайгородскую стену, но потом в стене сделали маленькую калитку, чтобы люди с театрального проезда могли забежать в книжную лавку. Практически все дома тут были разрушены в 1934 году. Так что Никольский тупик ныне является мнимым местом.

Построили — сломали — опять построили, это если кратко. Обычно никто не задумывается, но Воскресенские ворота относятся к Китайгородской стене. Они находятся между Историческим музеем и зданием городской думы и являются входом на Красную площадь.

Построили ворота в 1680 году, разрушили в 1931 году по приказу Сталина, потому что автотранспорту нужно было на Красную площадь выезжать, да и военная техника не проходила в такие узкие ворота. Долгое время тут была проезжая часть, которая называлась в честь Исторического музея — Историческим проездом, как раз она на фотографии. Восстановил их в 1994 году Лужков! И сделал тут пешеходную зону.

Перед воротами расположен нулевой километр. Его установили не так давно — в 1995 году. Тут туристы кидают монеты через левое плечо. Но на самом деле это не нулевой километр. Настоящий нулевой километр находится у здания центрального телеграфа. Просто в советское время его хотели установить перед мавзолеем, но этого не сделали, а бронзовый знак изготовили и в девяностых установили его у восстановленных Воскресенских ворот просто так. В Париже, к примеру, нулевой километр находится у Нотр-Дам де Пари.

Такое необычное название для этого дома, построенного в 1940 году, появилось в народе. Все дело в том, что на крыше дома на пересечении Тверской улицы (в прошлом Горького) и Тверского бульвара стояла скульптура балерины. До наших дней скульптура не сохранилась. Существует несколько легенд, почему ее демонтировали:

- она стала разрушаться и не выдерживала ветровых потоков, ее демонтировали, чтобы не упала на прохожих;

- в военное время ее хотели убрать для того, чтобы скрыть заметные ориентиры и чтобы вражеским самолетам было сложнее сориентироваться над городом, хотя военное время она пережила и простояла до 1958–1963 года (точной даты демонтажа найти не удалось);

- министру культуры Е. А. Фурцевой не нравилось, что девушка была в слишком короткой юбке и находилась на возвышении.

Существует еще легенда, что балерина Лепешинская, по образу которой была изготовлена скульптура, сломала руку и у скульптуры сразу отвалилась рука. После чего и произвели полный демонтаж, опасаясь падения других частей тела на прохожих.

Крупных фотографий этой скульптуры найти не удалось, хотя она простояла практически 20 лет и была очень заметна. Я думаю, скульптура балерины на крыше дома куда лучше, чем светящиеся логотипы, заполонившие крыши всей Москвы.

Кстати, на месте этого дома до 1933 года стояла церковь Дмитрия Солунского.

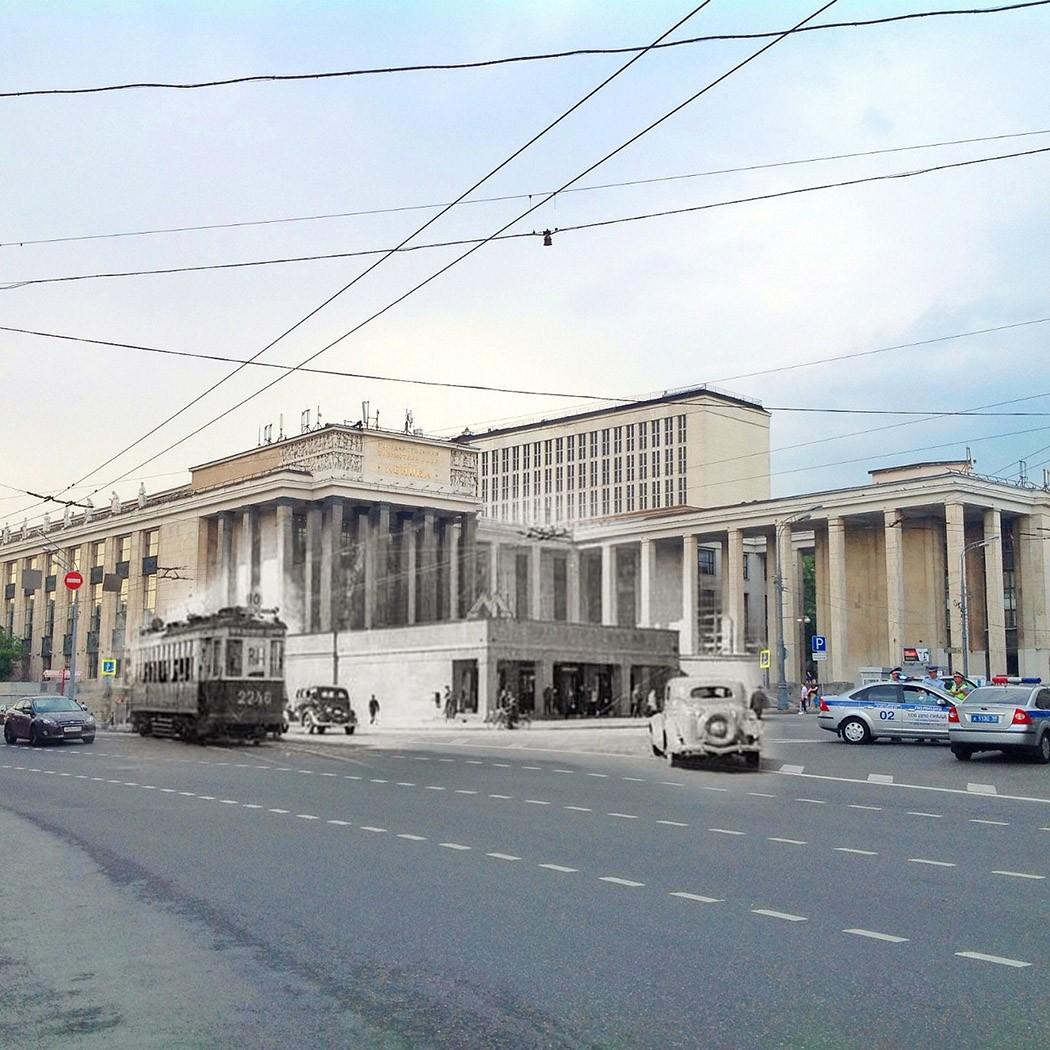

Перед Российской государственной библиотекой (Библиотекой имени Ленина) находился вестибюль станции Улица Коминтерна. Сейчас станция называется «Александровский сад» и этого вестибюля у нее нет. Есть только общий вестибюль со станцией Арбатская, находящийся прямо в здании Российской библиотеки. Отдельный вестибюль разобрали в 40-х. Теперь на этом месте находится подземный переход, из которого можно зайти в метро, и памятник Достоевскому, установленный в 1997 году.

Станция метро Улица Коминтерна входила в первую очередь московского метро. Через ее вестибюль можно было спуститься и на станцию Библиотека имени Ленина, но пересадки между двумя станциями изначально не было.

Станция также носила название «Калининская» (с 1946 по 1990). Несколько дней в 1990 году она называлась «Воздвиженка», и это название даже успели нанести на схемы метро.

Для москвичей в первую очередь это название станции метро. Особенно узнаваем наземный вестибюль необычной формы. Станция построена в 1935 году в составе первой очереди метрополитена. А вот история происхождения этого названия. Эти ворота поставили в 1709 году по приказу Петра Первого в честь победы над шведами в Полтавской битве, называли их Триумфальными воротами. Потом ворота заменили на новые в 1724 году, и спустя несколько лет они сгорели. В 1742 году их восстановили, и они опять сгорели. И вот только в 1753 году их додумались сделать из камня. Стены ворот были кроваво-красными (вот почему они Красные) с белым рельефом в стиле барокко. Вся конструкция была увенчана статуей ангела. Просуществовала арка до 1927 года, она мешала расширению Садового кольца. Заодно снесли и церковь Трех святителей, расположенную рядом.

Кстати, это место напрямую связано с Лермонтовым. Он родился в соседнем доме — сейчас на месте этого дома находится сталинская высотка. С 1962 по 1986 площадь носила название Лермонтовской. Название станции метро в этот период тоже изменили на Лермонтовскую. Да и памятник Лермонтову стоит тут неподалеку.

Найти точное положение ворот было сложно. Можно сказать, что на этой фотографии оно примерное, потому что практически все дома вокруг были построены в 30-х годах, когда ворот уже не было. Но я ориентировался на положение улиц и угловые здания. Ворота находились на месте внутренней полосы Садового кольца. От ворот сохранилась скульптура ангела, она хранится в Историческом музее.

Начнем с того, что в картографии нет понятия «спуск», так что это место называется площадь Васильевский Спуск, хотя площадью мало кто привык называть это место. Как видно по фотографии, раньше тут стояли дома. Тут располагалась таможня, где взимали пошлину с пригоняемого в Москву скота. Позже тут появилось множество торговых лавочек. В 1937 году дома снесли, после чего построили новый Москворецкий мост.

Если обратиться к истории московского метрополитена, то изначально планировали тут проложить метро. Но не под землей, а над, почти как сейчас монорельс на севере Москвы. Идея грандиозная, возможно, для ее воплощения все дома и снесли. На Красной площади планировалась станция с одноименным названием «Красная площадь». Но планы со строительством метро менялись много раз, и от этого проекта отказались.

Немного об истории названия. Васильевской площадью называлось пространство между храмом Василия Блаженного, построенным в 1561 году, и Кремлем, но потом эту площадь присоединили к Красной площади. А название Васильевскому Спуску дали лишь в 1995 году.

Это место также знаменито тем, что в 1987 году именно сюда приземлился немецкий авиалюбитель Матиас Руст, подвергнув сомнению незыблемость обороны СССР. После этого события москвичи часто шутили, дав Красной площади и Васильевскому Спуску название «Шереметьево-3».

Высотка на Котельнической набережной находится на устье реки Яуза. В ней находится около 700 квартир, магазины, почтовое отделение и кинотеатр «Иллюзион». Она состоит из трех корпусов — А, Б и В. Я обратил внимание на эту высотку в своем проекте, потому что изначально был построен только корпус А. Это та девятиэтажная часть здания, которая выходит на Москву-реку. Ее построили в 1938–1940 годах, еще до войны. Только после войны было решено строить высотки по всей Москве. Построено оно было по дореволюционным технологиям — смешанные перекрытия, ненесущие стены сделаны из досок. На первый взгляд кажется, что второе крыло высотки (корпус В, выходящий на Яузу) построили симметрично корпусу А. Но это не так. Фасады лишь облицованы в едином стиле, даже крыша у корпуса А двускатная, а у В плоская. Изначально на корпусе А не было барельефов и вообще облицовки. Дом был просто из красного кирпича. А в 1953 году после окончания строительства всей высотки все корпуса оформили в едином стиле.

Интересно, что корпус A, а потом и саму высотку спустя какое-то время проектировал один и тот же архитектор Чечулин. Это один из самых ярких примеров надстройки домов в Москве. В корпусе А до самых 2000-х существовали коммунальные квартиры. В целях пожарной безопасности в коридорах каждой квартиры была дверь в следующую, таким образом весь дом можно было пройти насквозь.

Памятник Гоголю, стоящий на Гоголевском бульваре, не всегда был таким жизнерадостным и торжественным. До 1952 года на этом месте стоял другой памятник Гоголю, выполненный скульптором Н. А. Андреевым в 1909 году, и он был полной противоположностью современному памятнику. Говорят, что грустный склонившийся Гоголь не нравился Сталину, который почти каждый день мимо него проезжал. Поэтому было решено создать более позитивную скульптуру, так сказать классическую. Не переживайте, старый памятник не уничтожили, он сейчас стоит в 400 метрах от этого, с другой стороны Арбатской площади у Никитского бульвара во дворе дома, где жил Гоголь. Именно там он якобы сжег вторую часть «Мертвых душ».

Споры по поводу памятника Гоголю велись все время. Часть людей считала первый памятник очень глубоким и показывающим серьезные эмоциональные переживания писателя, а другая часть общества не понимала, почему великий русский писатель так скорчился и зачем вообще его так изображать. Мне понравилось высказывание Врубеля по поводу памятника 1909 года: «Мы памятники ставим не на один день. Не дошло сегодня, дойдет через десять лет!.. Преступно прятать под спуд такое исключительно талантливое произведение!..»

Интересно, что первый памятник поставили на столетие рождения Гоголя, а второй на столетие смерти. А вот львы под фонарями вокруг памятника пережили обоих Гоголей — и грустного, и веселого. А какой памятник Гоголю нравится вам?

В памяти людей хорошо отложилась заставка Мосфильма, на которой запечатлена скульптура «Рабочий и колхозница». Эта скульптура сейчас стоит рядом с ВВЦ. У нее очень интересная история. Изначально ее специально создали к международной выставке в Париже в 1937 году. Скульптура действительно оказалась очень запоминающейся и символичной, она получила огромное количество положительных отзывов во Франции, и ей достался Гран-при Экспо-1937. Но после окончания выставки ее нужно было демонтировать, и, чтобы не потерять такой важный символ, было решено установить скульптуру в Москве.

Ее разместили рядом с ВВЦ временно, с расчетом на перенос в другое место, но в итоге получилось, что навсегда. Из вариантов размещения были такие места: Охотный ряд, стрелка Водоотводного канала (это то место, где сейчас стоит Петр Первый), на Воробьевых горах или на Смоленском метромосту. Автором скульптуры была Вера Мухина, которая на протяжении всей своей жизни настаивала, что скульптура должна быть на высоком постаменте, так же как и на выставке в Париже. Но постамент нужной высоты воплотили только в 2009 году, после длительной реставрации скульптуры, которая длилась 6 лет. Кстати, скульптура была создана в 1936 году всего за 3 месяца.

Стоит также отметить, что Эйфелева башня тоже изначально была создана лишь для выставки в 1889 году, но сейчас стала главным символом Парижа. На фотографиях изображен павильон СССР со скульптурой в Париже, он находился на берегу Сены рядом с мостом Иена, на проспекте Токио (ныне проспекте Нью-Йорк).

В 1905–1907 годах был построен Сергиевский мост, в память о князе Сергее Александровиче, архитекторами Л. Д. Проскуряковым и А. Н. Померанцевым. В 1917 году он был переименован в Андреевский, в честь находящегося рядом с ним Андреевского храма. Но самое интересное в этой истории, что мост находился не там, где он сейчас, и предназначался он для окружной железной дороги.

Сейчас мост пешеходный и соединяет парк Горького и Нескучный сад с Фрунзенской набережной. Но изначально он находился чуть выше по течению — там, где сейчас стоят два новых моста: Новоандреевский железнодорожный мост и автомобильный Андреевский, являющийся частью ТТК. В 1999 году Андреевский мост перенесли в связи с тем, что он уже не справлялся со своими железнодорожными обязанностями, но при этом являлся важным памятником инженерной мысли. Подготовка к переносу заняла около полугода, а само его перемещение на новое место по воде — всего полтора часа.

Официально считается, что это новый мост и называется Пушкинский, а построен он на основе главной арки Андреевского моста, но горожане привыкли его называть Андреевским, даже на некоторых картах он именно так и обозначен, да и табличка на самом мосту именует его Андреевским. Конечно, мост изменился при переносе. Москва-река в этом месте шире, чем в прежнем, поэтому со стороны Фрунзенской набережной появился еще один пролет. А сам мост застеклили, сделав из него убежище от дождя для гуляющих в парке.

Схожая история случилась с Краснолужским железнодорожным мостом, который построили те же архитекторы. Его перенесли к Киевскому вокзалу и назвали мостом Богдана Хмельницкого, но это отдельная история.

На Триумфальной площади с 1901 года располагался театр Шарля Омона — француза алжирского происхождения. Это был театр специально для кафешантанных программ, то есть кабаре. Здание было построено по проекту архитектора Модеста Дурнова, правда, изначально задумывалось, что вход в здание будет выглядеть как пасть дракона, через которую зрители будут заходить внутрь. Но такая архитектура не понравилась губернатору Москвы, поэтому пришлось от экстравагантной задумки отказаться.

Этот театр прозвали очагом безнравственности, но при этом восторг широкой публики в Москве не утихал. Спектакли проходили тут с 7 до 11 вечера. После выступления зрители могли приглашать выступавших девушек на ужин или в «кабинеты». По правилам театра девушки должны были соглашаться на все предложения посетителей и оставаться в театре до 4 утра, пока все не разойдутся. Важно также сказать, что в 1902 году тут состоялся первый кинопоказ в России с помощь биофонографа, предшественника звукового кино. В 1907 году Омон уехал из России в Париж то ли из-за больших долгов, то ли испугавшись революции и в итоге стал администратором Мулен Руж — самого известного кабаре в мире.

Сейчас здание уже не узнать. Внутри его сильно перестроил Мейерхольд, которой хотел сделать тут свой театр. Но в 1939 году Мейерхольда расстреляли, и фасад здания доделал архитектор Чечулин. Визуально здание увеличилось из-за пристроенного вестибюля станции «Маяковская».

С 1940 года в здании разместилась Московская филармония. Но, несмотря на масштабную перестройку здания, мы и сегодня можем увидеть окна и колонны, оставшиеся от первоначального проекта. У театра Омона было только четыре основных этажа, поэтому на современном фасаде просто нет окон выше колоннады, и выглядит это странно, особенно если взять во внимание наличие окон у пристроенной части с вестибюлем метро (левая часть здания на фотографии).

Фасад театра Сатиры представляет из себя плоскую стену без окон, но с большим красным прямоугольником, на котором написано название театра. С детства это здание меня пугало своей невзрачностью, и казалось, что с ним что-то не так.

А дело всё в том, что изначально на этом месте находился цирк братьев Никитиных, который в советское время перестроили, сначала замуровав все окна, а в дальнейшем полностью закрыв красивый фасад «бетонной коробкой». Единственное, что сейчас нам напоминает о находившемся тут цирке, — это купол, который тоже немного переделали, видимо, расширив его для укрепления конструкции.

Три брата — Дмитрий, Аким и Петр Никитины были первопроходцами российского циркового искусства. Они родились в семье обычного крепостного крестьянина в Саратове и с детства начали участвовать в уличных представлениях. За свою жизнь они построили около 30 цирков по всей стране. А также братья безвозмездно строили больницы, бани и приюты, благодаря довольно-таки большому доходу от своей цирковой деятельности.

Но вот как раз цирк, построенный в 1911 году на Триумфальной площади, о котором мы говорим сегодня, закрылся в середине 20-х годов из-за нехватки средств. Даже на содержание животных не было денег. Но к этому моменту все три брата уже умерли.

После разорения цирка в здании разместился Мюзик-холл, а потом театр Оперетты. Театр Сатиры сюда переехал лишь в 1965 году с противоположной стороны улицы. В этом же году и завершились работы по превращению чудесной работы архитектора Нилуса в сомнительную «бетонную коробку».

Смотрите также:

Москва 1947 года глазами американца,

«Ларёчная» Москва, которую мы потеряли,

Москва 1960‑х

А вы знали, что у нас есть Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

10 особенностей жизни в США, о которых вы вероятно не слышали

10 особенностей жизни в США, о которых вы вероятно не слышали

20 людей, которые делают то, что хотят, и им плевать на мнение окружающих

20 людей, которые делают то, что хотят, и им плевать на мнение окружающих

Утонченные портреты звезд мастера фотографии Фабрицио Ферри

Утонченные портреты звезд мастера фотографии Фабрицио Ферри

Хмонг - удивительный котопес родом из джунглей Вьетнама

Хмонг - удивительный котопес родом из джунглей Вьетнама

Самые красивые женщины 20 века в фото

Самые красивые женщины 20 века в фото

Генетические мутации привлекательных людей

Генетические мутации привлекательных людей

Если стареть, то только так

Если стареть, то только так

"Рабыня Изаура": как первое "мыло" гипнотизировало советских телезрителей

"Рабыня Изаура": как первое "мыло" гипнотизировало советских телезрителей

22 фотографии 1990-х, которые не оставят вас равнодушными

22 фотографии 1990-х, которые не оставят вас равнодушными

Доктор Сиро Иссии и его Отряд №731 - концлагерь, в котором не выжил никто

Доктор Сиро Иссии и его Отряд №731 - концлагерь, в котором не выжил никто